Inhaltsverzeichnis

- A. Wirksamer Werkvertrag

- I. Vertragsschluss mit Inhalt der §§ 631, 633 Abs. 1

- 1. Einigung auf Leistungspflichten gem. §§ 631, 633 Abs. 1

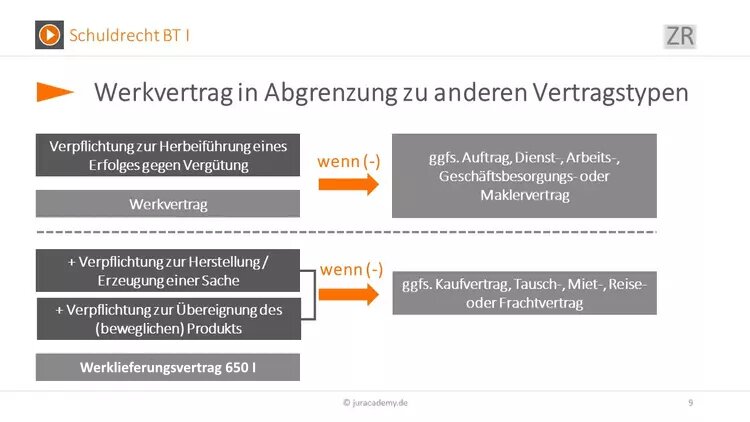

- 2. Abgrenzungen zu anderen Vertragstypen

- a) Dienstvertrag und Behandlungsvertrag

- b) Kaufvertrag und Werklieferungsvertrag

- c) Verbrauchervertrag über die Herstellung digitaler Produkte

- II. Allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen

A. Wirksamer Werkvertrag

I. Vertragsschluss mit Inhalt der §§ 631, 633 Abs. 1

1. Einigung auf Leistungspflichten gem. §§ 631, 633 Abs. 1

365

Das Zustandekommen eines Werkvertrages richtet sich nach den allgemeinen Regeln.

Siehe zum Vertragsschluss im Skript S_JURIQ-RGL1/Teil_3/Kap_E/Abschn_IV/Nr_1/Rz_238S_JURIQ-RGL1/Teil_3/Kap_E/Abschn_IV/Nr_2/Rz_238„BGB AT I“ Rn. 238 ff.„BGB AT I“ Rn. 238 ff.Angebot und Annahme sind dann auf den Abschluss eines Werkvertrages gerichtet, wenn mit dem Vertrag die in §§ 631, 633 Abs. 1 beschriebenen Leistungspflichten begründet werden sollen. Ein Werkvertrag zeichnet sich danach dadurch aus, dass der Werkunternehmer mit seiner Tätigkeit einen bestimmten Erfolg (das „Werk“) herbeizuführen hat, wofür der Besteller eine Vergütung schuldet. Der Werkunternehmer schuldet also nicht nur ein Tätigwerden, sondern ein bestimmtes Arbeitsergebnis, das in § 631 auch als „Werk“ bezeichnet wird.

2. Abgrenzungen zu anderen Vertragstypen

366

Hinweis

Der „Unternehmer“ i.S.d. § 631 hat nichts mit dem „Unternehmer“ i.S.d. § 14 zu tun! In § 631 ist mit diesem Begriff einfach die Vertragspartei gemeint, die die Werkherstellung schuldet. Das kann auch jemand sein, der dies als Privatperson anbietet und damit kein „Unternehmer“ i.S.d. § 14 ist.

Um durch diese Doppeldeutigkeiten keine unnötige Verwirrung zu stiften, sprechen wir im folgenden von „Werkunternehmer“, wenn der Vertragspartner i.S.d. § 631 Abs. 1 gemeint ist und von „Unternehmer“, wenn es tatsächlich um eine Person geht, die den Vertrag zu den in § 14 genannten Zwecken geschlossen hat.

a) Dienstvertrag und Behandlungsvertrag

367

Die Ausrichtung auf die Herbeiführung eines Erfolges unterscheidet den Werkvertrag vom Dienstvertrag i.S.d. § 611

Vgl. zum Dienstvertrag und Behandlungsvertrag ausführlich im Skript „Schuldrecht BT II“ Rn. 516 ff. bzw. 619 ff.: Der Dienstverpflichtete verpflichtet sich „nur“ zum Tätigwerden („Dienste“) als solchen und schuldet kein bestimmtes Ergebnis der Tätigkeit.Instruktiv zur Abgrenzung im Wege der Auslegung das BGH NJW 2002, 3323 ff. (Forschungsverträge).Beispiel

Die Beauftragung eines Sachverständigen oder RechtsanwaltsDie sonstige anwaltliche Tätigkeit stellt im Regelfall einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit dienstvertraglichem Charakter dar. mit der Erstellung eines Gutachtens ist Werkvertrag;

BGH NJW 2006, 2472 ff.die Beauftragung eines Architekten mit der Bauplanung ist Werkvertrag, nach dem der Architekt im Zweifel gem. § 633 Abs. 1 zur Erstellung einer (baurechtlich) genehmigungsfähigen Planung verpflichtet ist;

BGH NJW 2003, 287.bei ärztlicher Behandlung ist im Verhältnis Arzt und Patient grundsätzlich von einem Behandlungsvertrag i.S.d. § 630a Abs. 1 auszugehen, da der Arzt nicht zur Herbeiführung des Heilungserfolges als solchen verpflichtet sein kann, sondern nur dazu, alle hierfür geeigneten und anerkannten Maßnahmen i.S.v. § 630a Abs. 2 zu ergreifen.

Grüneberg-Sprau Einf v § 631 Rn. 22 (Stichwort: „Arztvertrag“) und Rn. 34 (Stichwort: „Zahnarzt“). Dies gilt grundsätzlich auch für die Durchführung einer Operation oder die Behandlung durch einen Zahnarzt.BGHZ 63, 306 ff.; OLG Naumburg NJW-RR 2008 unter Ziff. II 1. Anders soll es sein, wenn nur ein Ergebnis rein „handwerklicher Art“ geschuldet sein soll, die nicht nur vom (Zahn-)Arzt, sondern ebenso von einer technischen Hilfskraft erledigt werden kann, so zum Beispiel die Durchführung eines Labortests,OLG Stuttgart NVwZ-RR 2006, 6, 7 f. unter Ziff. II 3. die Anfertigung einer Röntgenaufnahme (ohne Auswertung!),OLG Düsseldorf MDR 1985, 1028. oder die Anfertigung einer Zahnprothese durch Zahntechniker.OLG Frankfurt NJW-RR 2005, 701 unter Ziff. II.b) Kaufvertrag und Werklieferungsvertrag

368

Vom Kaufvertrag unterscheidet sich der Werkvertrag grundsätzlich ebenfalls durch den Inhalt der Leistungspflicht: Die Pflicht des Verkäufers erschöpft sich in der Übergabe und Übereignung eines fertigen Gegenstandes, seine Herstellung schuldet der Verkäufer dagegen nicht.

369

Die Abgrenzung zum Kaufrecht wird durch den Werklieferungsvertrag gem. § 650 Abs. 1 erheblich in Richtung des Kaufrechts verschoben: Für Verträge, die die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen zum Inhalt haben, gilt Kaufrecht (§ 650 Abs. 1 S. 1).

Beispiel

U hat sein Unternehmen verschlankt, indem er keine Lagerbestände mehr hat – er produziert nunmehr „just in time“. Zwischenhändler B, der Baumärkte beliefert, bestellt bei ihm 20 000 Stück Schrauben der handelsüblichen Größe 10. Kurze Zeit später fällt B bei Durchsicht seiner Lagerbestände auf, dass er noch über 50 000 Schrauben dieser Größe verfügt. Kann er den Vertrag kündigen?

Ein Kündigungsrecht des B könnte sich aus § 648 S. 1 ergeben. Dann müsste der Vertrag zwischen U und B als Werkvertrag zu qualifizieren sein. B hat U nicht nur mit der Lieferung, sondern auch damit beauftragt, für ihn eine Sache herzustellen. Ein Kaufvertrag scheidet damit aus. Allerdings handelt es sich bei den Schrauben um bewegliche Sachen, die zudem – da sie ein handelsübliches Format haben sollten – vertretbar im Sinne von § 91 sind. Demzufolge ist der Vertrag zwischen U und B gem. § 650 Abs. 1 S. 1 ausschließlich nach den Vorschriften über das Kaufrecht zu behandeln. Das Kaufrecht kennt aber kein Kündigungsrecht. B muss den Vertrag demzufolge einhalten und bleibt zur Abnahme sowie zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet.

Die Abgrenzung ist auch mit Blick auf § 377 HGB relevant oder die Bestimmung des Gefahrübergangs. Der unterschiedliche Pflichtenkreis der Verträge hat Bedeutung für § 278 und Ansprüche auf Vorschuss, Selbstvornahme und Zulässigkeit der fiktiven Berechnung der Mängelbeseitigungskosten sind unterschiedlich geregelt bzw. zu bewerten.

Für den Fall, dass es sich um nicht vertretbare Sachen handelt, erklärt § 650 Abs. 1 S. 3 einige Vorschriften des Werkvertragsrechts für zusätzlich anwendbar.

Definition

Definition: Vertretbar

Vertretbar ist eine Sache, wenn sie sich von anderen Sachen der gleichen Art nicht durch besondere Individualisierungsmerkmale unterscheidet. Nicht vertretbar ist eine Sache dagegen, wenn sie eine besondere individuelle Eigenart aufweist, z.B. weil sie nach Vorgaben des Bestellers hergestellt wurde.

Der Unternehmer kann eine nicht vertretbare Sache wegen dieser individuellen Eigenart anderweitig meistens nur schwer oder sogar gar nicht absetzen. Diesem Umstand tragen die von § 650 Abs. 1 S. 3 in Bezug genommenen werkvertraglichen Vorschriften Rechnung.

Beispiel

Nachdem B im vorherigen Beispiel die bestellten Schrauben abnehmen muss, entschließt er sich zu einer Sonderaktion, um diese möglichst schnell zu veräußern und auf diese Weise Lagerkosten zu sparen. Er beauftragt deshalb die Druckerei D damit, für ihn 500 Werbezettel zu drucken, die er an seine Kunden versenden will. Noch am selben Tag erhält er aber überraschenderweise eine Anfrage eines anderen Großhändlers, der dringend 20.000 Schrauben der Größe 10 benötigt. B verkauft ihm die gewünschte Menge. Da er nunmehr die bei D in Auftrag gegebenen Werbezettel nicht mehr benötigt, möchte er den Vertrag kündigen.

Auch hier kommt wiederum nur eine Kündigung gem. § 648 S. 1 in Betracht. B und D hatten die Herstellung und Lieferung beweglicher Sachen vereinbart, so dass sich auch hier die Frage stellt, ob auf den Vertrag gem. § 650 Abs. 1 S. 1 Kaufrecht anzuwenden ist. Indes handelt es sich bei den Werbezetteln um nicht vertretbare Sachen. Denn sie sollten nach speziellen Wünschen des B hergestellt werden – jedenfalls was ihren Inhalt betrifft – so dass D keine Möglichkeit hätte, sie anderweitig abzusetzen. Deshalb gilt zwar auch für diesen Vertrag grundsätzlich das Kaufrecht (vgl. § 650 Abs. 1 S. 1), gem. § 650 Abs. 1 S. 3 sind aber einige Vorschriften des Werkvertragsrechts – unter anderem § 648 – anwendbar. B hat hier deshalb die Möglichkeit, den Vertrag mit D zu kündigen. D kann aber von ihm im Gegenzug die vereinbarte Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen und anderweitigen Erwerbs gem. § 648 S. 2 verlangen. Da B die Werbezettel überhaupt nicht gebrauchen kann, kann sich diese Lösung als günstiger erweisen als die Einhaltung des Vertrages. Denn wenn D mit der Produktion noch nicht begonnen hatte, muss B zumindest das Material nicht bezahlen, handelt es sich um eine gut ausgelastete Druckerei, kann sie in der Zeit, die für den Auftrag des B eingeplant war, möglicherweise sogar einen anderen Auftrag annehmen.

370

Die Anwendung des § 650 Abs. 1 S. 1 bedarf in den folgenden Fallgruppen der genauen Prüfung und Argumentation:

371

In den Fällen Lieferung mit Montageverpflichtung ist zu prüfen ob § 650 Abs. 1 S. 1 oder unmittelbar reines Kauf- oder Werkvertragsrecht anzuwenden ist. Auf die Problematik und die Lösungskriterien sind wir im Kaufrecht bereits eingegangen. Wir können hier auf Rn. 24 verweisen.

372

Zum anderen gibt es Fälle, in denen auch die Herstellung einer beweglichen Sache geschuldet ist, ohne dass § 650 Abs. 1 zur Anwendung kommt. Gemeint sind diejenigen Fälle, in denen die bewegliche Sache lediglich Datenträger der – eigentlich geschuldeten – geistigen Leistung ist.

Beispiel

Der Architekt schuldet die Planung (= geistiges Werk), die er aber natürlich auch für den Auftraggeber dokumentieren muss (auf Papier oder anderen Datenträgern).

Auch wenn die Übergabe von Plänen, schriftlichen Gutachten, Drehbüchern o.ä. geschuldet ist, fällt der Vertrag nicht unter § 650 Abs. 1, sofern es sich hierbei lediglich um die Dokumentation der in der Hauptsache geschuldeten geistigen Leistung handelt.

Vgl. Grüneberg-Sprau § 650 Rn. 5 a.E.c) Verbrauchervertrag über die Herstellung digitaler Produkte

373

Wie bereits im Kaufrecht (siehe zum Mietrecht § 578b) kennengelernt, enthält auch § 650 in seinem Abs. 2 eine „Scharniervorschrift“ für digitale Produkte. Wie im Kaufrecht wird hier in großen Teilen der Vorrang der §§ 327 ff. angeordnet. Hier muss stets genau geschaut werden, welche Vorschriften im Rahmen der jeweiligen Absätze Anwendung finden. Abs. 2 regelt insb. die Entwicklung kundenspezifischer Software, wobei die Herstellung eines körperlichen Datenträgers umfasst ist, der allein als Träger digitaler Inhalte dient, sowie die Bewirkung des Erfolgs durch digitale Dienstleistungen. Abs. 3 regelt insb. den Vorrang der §§ 327 ff. vor kaufrechtlichen Vorschriften. Abs. 4 regelt dagegen die Konstellationen, bei denen die digitalen Produkte beim Werkvertrag oder Werklieferungsvertrag enthalten oder mit diesen verbunden sind und ordnet eine getrennte Behandlung, wie wir sie vergleichbar aus § 475a Abs. 2 schon kennen, an.

II. Allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen

374

Nachdem Sie den Vertragsschluss mit dem Inhalt gem. §§ 631, 633 Abs. 1 bejaht haben, prüfen Sie die Wirksamkeit des Vertrages nach den allgemeinen Regeln.

Siehe dazu ausführlich im Skript „BGB AT I und II“.375

Expertentipp

Zu denken ist insbesondere an die berühmte „Ohne-Rechnung-Abrede“: Die Parteien verständigen sich bei Vertragsschluss darauf, dass die Arbeiten ganz oder teilweise ohne Rechnung ausgeführt werden und sich der Werklohn um die dadurch ersparte Steuer reduziert. Der reduzierte Werklohn für die ohne Rechnungsdokumentation ausgeführten Leistungen wird regelmäßig bar bezahlt.

Diese Abrede verstößt insb. gegen § 1 Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG und führt grundsätzlich zur Nichtigkeit des gesamten Vertrages nach § 134, wenn der Werkunternehmer vorsätzlich handelt und der Besteller den Verstoß erkennt und zu seinem Vorteil ausnutzt.BGH NJW 2013, 3167 Tz. 19 ff.; im Skript „BGB AT II“ unter Rn. 284. Diese Voraussetzungen liegen bei der „Ohne-Rechnung-Abrede“ regelmäßig vor.

Haben die Parteien die Abrede nur in Bezug auf einen Teil der Leistungen getroffen, kommt die mildere Sanktion einer nur teilweisen Nichtigkeit in Betracht, wenn die Parteien dem zuzüglich Umsatzsteuer vereinbarten Teilwerklohn einerseits und dem „schwarzen“ Teilwerklohn andererseits konkrete, voneinander unabhängige Einzelleistungen zuordnen.BGH NJW 2014, 1805. Der Vertrag kann dann in einen wirksamen und nichtigen Teil aufgespalten werden.

Hinweis

Wird die „Ohne-Rechnung-Abrede“ erst nachträglich, also nach Vereinbarung eines wirksamen Werkvertrages getroffen, ist sie nach h.M. ihrerseits nichtig und berührt den bereits wirksamen Werkvertrag nicht. Dieser besteht unverändert fort.Lorenz NJW 2013, 3132, 3134 unter Ziff. V. Für die Sichtweise der h.M. spricht, dass die im Fall der anfänglichen Schwarzgeldabrede angeführten Gründe, sich auf die nachträgliche Abrede übertragen lassen.

Expertentipp

Machen Sie sich bei der Klausurbearbeitung bewusst, dass die meisten Bearbeiter das Problem kennen und zum richtigen Ergebnis kommen. Möchten Sie sich von der Masse abheben, müssen Sie systematisch sauber arbeiten. Hier ein Vorschlag zur Systematisierung der notwendigen Ausführungen: 1. Unwirksamkeitsgrund einleitend sauber aufzeigen, § 134 i.V.m. § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 SchwarzArbG. 2. Anforderungen an den beiderseitigen Verstoß aufzeigen. 3. Sodann klären, ob ein Verbotsgesetz vorliegt welches die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts nach sich zieht. a) Auf fehlende gesetzliche Klarstellung hinweisen. b) Auslegung bemühen. Hier zeigen, welche Zwecke die Regelung verfolgt und ob die Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts der Zwecksetzung des Gesetzes entspricht. Vergessen Sie in diesem Zusammenhang nicht (auch) darauf hinzuweisen, dass die Verhinderung der Schwarzarbeit u.a. die (redlichen) Marktteilnehmer schützen soll. 4. Sodann eine ggf. bestehende (nur) nachträgliche Abrede erörtern. 5. Ggf. die ausnahmsweise Teilnichtigkeit prüfen.

376

Zu denken ist auch noch an die besonderen Formerfordernisse in den Fällen eines Werkvertrages mit Teilzahlungsabrede i.S.d. §§ 506 ff. (vgl. dazu noch einmal die entsprechende Übersicht unter Rn. 43).Näher zu den §§ 506 ff. im Skript „Schuldrecht BT II“ Rn. 498 ff.

Beispiel

B vereinbart mit der Werkstatt U GmbH, dass die Vergütung für das von U vorzunehmende Tuning seines Sportwagens entweder sofort netto bei Abnahme oder gegen einen Zuschlag von 5 % in 6 gleichen Monatsraten gezahlt werden kann. Diese Vereinbarung führt zu einem Teilzahlungsgeschäft i.S.d. § 506 Abs. 3, da dem B gegen Entgelt (5% Zuschlag) die Möglichkeit eines Zahlungsaufschubes über das sonst geltende Fälligkeitsdatum des § 641 Abs. 1 S. 1 gewährt wird. Der Vertrag bedarf der Schriftform der §§ 506 Abs. 1, 492 Abs. 1 und ist bei Verstoß gem. § 507 Abs. 2 S. 1 grundsätzlich nichtig. Bei der Heilung nach § 507 Abs. 2 S. 2 kommt es auf die Erfüllung des Werkes durch mangelfreie Leistung (§ 362) an.Grüneberg-Weidenkaff § 507 Rn. 8.

Kein Teilzahlungsgeschäft läge vor, wenn die Vergütung insgesamt noch vor Abnahme zu zahlen wäre. Denn dann würde dem B gerade kein Zahlungsaufschub i.S.d. § 506 gewährt, sondern die Fälligkeit der Vergütung im Gegenteil noch verschärft.