Inhaltsverzeichnis

- C. Materielle Rechtmäßigkeit

- I. Tatbestand

- 1. Ggf.: Unbestimmter Rechtsbegriff, Beurteilungsspielraum

- 2. Ggf.: Nachschieben von Gründen

- II. Rechtsfolge

- 1. Anforderungen der konkreten Ermächtigungsgrundlage

- a) Ggf.: Ermessen

- b) Exkurs: Verwaltungsvorschriften

- 2. Allgemeine Rechtmäßigkeitsanforderungen

- a) Bestimmtheit

- b) Keine Unmöglichkeit

- c) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

- d) Fehlerfolgen

- III. Übungsfälle

C. Materielle Rechtmäßigkeit

215

Die neben der ggf. erforderlichen Ermächtigungsgrundlage (Rn. 123 ff.) sowie den formellen Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen (Rn. 139 ff.) fernerhin noch zu überprüfende materielle Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts liegt dann vor, wenn dieser inhaltlich mit dem geltenden Recht vereinbar ist.

Vgl. BVerwG NVwZ-RR 2010, 636 und auch Pünder JuS 2011, 289: Das materielle Verwaltungsrecht regelt „die Rechtsbeziehungen zwischen Verwaltung und Bürger inhaltlich“. Die insoweit relevanten Maßstäbe ergeben sich zum einen speziell aus der Ermächtigungsgrundlage, die sowohl auf ihrer Tatbestands- (Rn. 216 ff.) als auch auf ihrer Rechtsfolgenseite (Rn. 225 ff.) abstrakt formulierte Vorgaben hinsichtlich des Verwaltungshandelns im konkreten Einzelfall enthält. Zum anderen sind die allgemein für jeden Verwaltungsakt geltenden Rechtmäßigkeitsanforderungen zu wahren (Rn. 241 ff.).Expertentipp

Die materielle Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts bildet regelmäßig den Prüfungsschwerpunkt in der Klausur.

I. Tatbestand

1. Ggf.: Unbestimmter Rechtsbegriff, Beurteilungsspielraum

216

Die nach den allgemeinen Regeln juristischer Methodik auszulegende Ermächtigungsgrundlage kann auf Seite ihres Tatbestands (ebenso wie auf ihrer Rechtsfolgenseite; Rn. 225) Merkmale von unterschiedlicher inhaltlicher Präzision aufweisen.

Zum gesamten Folgenden siehe Detterbeck Allgemeines Verwaltungsrecht Rn. 348 ff.; Erbguth/Guckelberger Allgemeines Verwaltungsrecht § 14 Rn. 25 ff.; Ipsen Allgemeines Verwaltungsrecht Rn. 478 ff.; Jestaedt in: Ehlers/Pünder, Allgemeines Verwaltungsrecht § 11; Maurer/Waldhoff Allgemeines Verwaltungsrecht § 7 Rn. 26 ff.; Peine/Siegel Allgemeines Verwaltungsrecht Rn. 194 ff. sowie in den Skripten S_JURIQ-VerwPR/Teil_2/Kap_C/Abschn_I/Nr_3/Bst_a/Rz_237„Verwaltungsprozessrecht“ Rn. 415 ff. und „Juristische Methodenlehre“ Rn. 89. Während manche der vom Gesetzgeber verwendeten Begriffe keinerlei Raum für Zweifel hinsichtlich ihres Bedeutungsgehalts lassen (z.B. § 5 S. 1 RelKerzG: „14. Lebensjahr“; § 5 Abs. 3 S. 2 VwZG: „von 21 bis 6 Uhr“; § 62 Abs. 1 Nr. 12 lit. a) BauO NRW 2018: „1 m²“), stehen auf der anderen Seite der Skala des inhaltlichen Bestimmtheitsgrads gesetzlicher Vorschriften Begriffe wie „öffentliche Sicherheit oder Ordnung“ (§ 15 Abs. 1 VersG; § 14 Abs. 1 OBG NRW), „Unzuverlässigkeit“ (§ 35 Abs. 1 S. 1 GewO) und „Wohl der Allgemeinheit“ (§ 31 Abs. 2 Nr. 1 BauGB).BVerfG NVwZ 2010, 435 (437): „Es existiert eine gleitende Skala der Normbestimmtheit oder -unbestimmtheit“. Aus dem Bereich des Allgemeinen Verwaltungsrechts ist insoweit insbesondere auf § 28 Abs. 2 Nr. 1 VwVfG und § 48 Abs. 2 S. 1, Abs. 3 S. 1 VwVfG (jeweils „öffentliches Interesse“) sowie § 56 Abs. 1 S. 2 VwVfG („angemessen“) hinzuweisen.217

Das mit der Verwendung derart unbestimmter Rechtsbegriffe verbundene juristische Problem besteht zunächst auf Ebene der diese Gesetze vollziehenden Verwaltung, die in Anbetracht der inhaltlichen Vagheit des Gesetzeswortlauts bereits im Rahmen der Normauslegung einem erhöhten Interpretationsaufwand ausgesetzt ist (z.B.: Was ist unter dem Begriff „Unzuverlässigkeit“ i.S.v. § 35 Abs. 1 S. 1 GewO zu verstehen?). Doch auch dann, wenn der Norminhalt unter Anwendung der juristischen Auslegungsmethodik ermittelt ist (z.B. „Unzuverlässig ist ein Gewerbetreibender, der nach dem Gesamteindruck seines Verhaltens nicht die Gewähr dafür bietet, dass er sein Gewerbe künftig ordnungsgemäß betreibt“

BVerwG NVwZ 1982, 503.), verbleibt außerhalb von Extremfällen regelmäßig noch eine gewisse Unsicherheit, ob der konkrete Sachverhalt unter die derart interpretierte Vorschrift fällt oder nicht (z.B. Steuerschulden i.H.v. 4990 €Hierzu vgl. BMF Schreiben vom 14. Dezember 2010 (BStBl. I S. 1430) Rn. 2.2.1.).Hinweis

„Idealtypisch vollzieht sich die Rechtsanwendung in mehreren Schritten:

1. | Der Ermittlung und Feststellung des Sachverhalts folgt |

2. | die Heranziehung und Auslegung der einschlägigen Verwaltungsrechtsnorm, um |

3. | im Wege der Subsumtion feststellen zu können, ob der Sachverhalt dem Gesetzestatbestand entspricht, so dass |

4. | ggf. die gesetzliche Rechtsfolge ausgesprochen wird bzw. – falls der Tatbestand nicht erfüllt ist – davon abzusehen ist.“ Schoch Jura 2004, 612 (613). Vgl. auch Kment/Vorwalter JuS 2015, 193. |

Die nachfolgend thematisierte Rechtsfigur des Beurteilungsspielraums der Verwaltung ist allein im Rahmen des dritten Prüfungsschritts („Subsumtion“) von Bedeutung.

Vgl. Kment/Vorwalter JuS 2015, 193 (195).218

Hat die Verwaltung, die zur Erfüllung der ihr zugewiesenen Aufgaben auch unter solchen Umständen (Rn. 217) eine inhaltlich genau bestimmte Regelung im Einzelfall treffen muss (§ 37 Abs. 1 VwVfG; Rn. 242), sich zu einer solchen durchgerungen, so schließt sich hieran die weitere Frage an, ob und in inwieweit diese Entscheidung gerichtlich nachprüfbar ist. Zweifel an der vollständigen gerichtlichen Überprüfbarkeit von Verwaltungsentscheidungen, die auf der Grundlage von unbestimmten Rechtsbegriffen ergehen, könnten sich daraus ergeben, dass der Gesetzgeber durch deren – verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässige

S.u. und Wienbracke Staatsorganisationsrecht S. 12 m.w.N. Zur polizei- bzw. ordnungsbehördlichen Generalklausel vgl. BVerfGE 54, 143 (144 f.). – Verwendung möglicherweise zum Ausdruck bringen will, der über größere Sachnähe und Erfahrung verfügenden Verwaltung insoweit generell einen eigenen, der Kontrolle durch die Justiz nur in beschränktem Umfang zugänglichen BeurteilungsspielraumTerminologie nach Bachhof, JZ 1955, 97. zuzuweisen. Konsequenz dieser in Teilen des SchrifttumsNachweise bei Erbguth/Guckelberger Allgemeines Verwaltungsrecht § 14 Rn. 27. vertretenen Ansicht ist jedoch, dass innerhalb der äußeren Grenzen des Beurteilungsspielraums liegende Verwaltungsentscheidungen keiner Kontrolle mehr durch die Verwaltungsgerichte zugänglich wären. Die Letztentscheidungskompetenz in der Sache käme daher in sämtlichen der durchaus zahlreichen Fälle unbestimmter Rechtsbegriffe der Verwaltung zu. Ein solches Ergebnis ließe allerdings die Vorgaben des Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG unberücksichtigt, wonach die Gerichte zwecks Gewährung effektiven Rechtsschutzes des Bürgers grundsätzlich verpflichtet sind, zulässigerweise angegriffene behördliche Entscheidungen in rechtlicher wie tatsächlicher Hinsicht – ggf. unter Heranziehung von Sachverständigen – vollständig nachzuprüfen, ohne dabei an die im Verwaltungsverfahren getroffenen Feststellungen und Wertungen gebunden zu sein (z.B. im Rahmen von § 36 Abs. 1 S. 1 GewO: „besondere Sachkunde“; § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB: „Beeinträchtigung öffentlicher Belange“). Ausnahmen hiervon sind in der Verfassung allein in Art. 10 Abs. 2 S. 2 GG für die Einrichtung der so genannten G 10-Kommission und in Art. 44 Abs. 4 S. 1 GG für Beschlüsse eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses vorgesehen.Der Rechtsprechung

BVerfGE 64, 261 (279); 129, 1 (20 ff.) zufolge ist es daher nur ausnahmsweise und bei Vorliegen besonderer Voraussetzungen gerechtfertigt, der Verwaltung einen eigenen, der gerichtlichen Kontrolle nur beschränkt zugänglichen Beurteilungsspielraum einzuräumen. Dies sei lediglich dann anzunehmen, wenn der den unbestimmten Rechtsbegriff enthaltenden Rechtsvorschrift im Wege der Auslegung zumindest konkludent (ausdrücklich: § 71 Abs. 5 S. 2 GWB, § 10 Abs. 2 S. 2 TKG) entnommen werden kann, dass die Verwaltung ermächtigt ist, abschließend darüber zu befinden, ob die durch einen unbestimmten Gesetzesbegriff gekennzeichneten tatbestandlichen Voraussetzungen vorliegen (Einschätzungsprärogative), sog. normative Ermächtigungslehre.Zum zusätzlich erforderlichen Sachgrund für eine solche gesetzliche Regelung siehe sogleich. Darüber hinaus zwingt Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG das Gericht auch dann nicht zu weiteren Ermittlungen, sondern erlaubt diesem vielmehr, seiner Entscheidung die – aus gerichtlicher Sicht plausibel – Einschätzung der Behörde zur betreffenden fachlichen Frage zugrunde zu legen, wenn die gerichtliche Kontrolle nach weitestmöglicher Aufklärung an die Grenze des Erkenntnisstandes der Wissenschaft und Praxis stößt, d.h. die Richtigkeit des Ergebnisses der Verwaltungsentscheidung sich objektiv nicht abschließend beurteilen lässt, siehe BVerfG BeckRS 2018, 29840. Zu weiteren Ansätzen siehe Beaucamp JA 2002, 314 (315 f.). Denn „die gerichtliche Überprüfung [kann] nicht weiter reichen als die materiell-rechtliche Bindung der Exekutive. Die gerichtliche Kontrolle endet also dort, wo das materielle Recht der Exekutive in verfassungsrechtlich unbedenklicher Weise Entscheidungen abverlangt, ohne dafür hinreichend bestimmte Entscheidungsprogramme vorzugeben.“BVerfG NVwZ 2010, 435 (437). Vgl. auch BVerwG NVwZ 2014, 300 (301 f.): „Es reicht nicht aus, dass eine rechtliche Würdigung auf der Grundlage eines komplexen Sachverhalts zu treffen ist. Hinzu kommen muss, dass die Gerichte die Aufgabe, die entscheidungsrelevanten tatsächlichen Umstände festzustellen und rechtlich zu bewerten, selbst dann nicht bewältigen können, wenn sie im gebotenen Umfang auf die Sachkunde der Verwaltung zurückgreifen oder sich auf andere Weise sachverständiger Hilfe bedienen“. Anerkannt ist dies für folgende, nicht abschließende Fallgruppen, wobei sich unabhängig von diesen auch aus dem EU-Recht (z.B. einer Verordnung) ein behördlicher Beurteilungsspielraum ergeben kann:BVerfG NVwZ 2010, 435 (438); BVerwG NVwZ 2016, 161 (162) und 327 (328) m.w.N. Nachweise zu den Fallgruppen bei Maurer/Waldhoff Allgemeines Verwaltungsrecht § 7 Rn. 37 ff.; Peine/Siegel Allgemeines Verwaltungsrecht Rn. 197 ff. Allein die Notwendigkeit einer Prognose reicht nach Eifert ZJS 2008, 336 (341) zur Begründung eines Beurteilungsspielraums dagegen nicht aus.• | Prüfungsentscheidungen (z.B. Abitur, Staatsexamen; vgl. das Beispiel in Rn. 150), prüfungsähnliche Entscheidungen v.a. im Schulbereich (z.B. Versetzung in die nächsthöhere Klasse) sowie beamtenrechtliche Eignungs- und Leistungsbeurteilungen, d.h. soweit es sich also jeweils um einen Akt wertender Erkenntnis handelt (z.B. betreffend den Leistungsstand „durchschnittlicher“ Kandidaten, vgl. z.B. § 17 Abs. 1 JAG NRW: „vollbefriedigend: eine über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung“) – und nicht etwa um die gerichtlich in vollem Umfang kontrollierbare Beurteilung der fachwissenschaftlichen Richtigkeit einer Aussage (dazu Rn. 219). Der Grund dafür, dass Prüfern bei ihren Entscheidungen ein prüfungsspezifischer Bewertungsspielraum zukommt, der nur begrenzt verwaltungsgerichtlich überprüft wird, liegt darin, dass „[d]ie Prüfungsentscheidung […] ein wertendes Urteil der Prüfer dar[stellt], das von Einschätzungen und Erfahrungen ausgeht, die diese im Laufe ihrer Prüfungspraxis bei vergleichbaren Prüfungen entwickelt haben und allgemein anwenden. Eine Prüfungsnote lässt sich in der Regel nicht isoliert betrachten, sondern nur in einem Bezugssystem, im Vergleich zu anderen Prüflingen und in Relation auf den Prüfungsstoff. Die komplexen Erwägungen, die einer Prüfungsentscheidung zugrunde liegen, lassen sich nicht regelhaft erfassen und überprüfen. Eine singuläre Kontrolle einer Einzelnote im Verwaltungsprozess durch das Gericht, das über dieses Bezugssystem, die spezifische Prüfungserfahrung und die fachlichen Kenntnisse nicht verfügt, würde dem Grundsatz der Chancengleichheit im Prüfungsrecht [Art. 3 Abs. 1 GG] widersprechen, weil vergleichbare Prüfungsbedingungen und Bewertungskriterien nicht mehr garantiert wären“ VG Ansbach NVwZ 2018, 1156 (1158).; |

• | wertende Entscheidungen durch weisungsunabhängige Sachverständigenausschüsse (vgl. z.B. §§ 4 f., 10 Abs. 7 GenTG) sowie pluralistisch zusammengesetzte Interessenvertretergremien (vgl. z.B. § 19 JuSchG und das Beispiel sogleich zu § 19 Abs. 1 WeinG); |

• | prognostische staatliche Risikobewertungen v.a. im Umwelt- und Technikrecht (siehe z.B. § 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG) sowie |

• | politische und planerische Verwaltungsentscheidungen (z.B. Bedürfnisprüfung im Rettungsdienst). |

Im Übrigen ist der Gesetzgeber „nicht frei in der Einräumung behördlicher Letztentscheidungsbefugnisse. Zwar liegt es grundsätzlich in seiner Hand, den Umfang und Gehalt der subjektiven Rechte der Bürger zu definieren und so mit entsprechenden Folgen für den Umfang der gerichtlichen Kontrolle auch deren Rechtsstellung gegenüber der Verwaltung differenziert auszugestalten. Allerdings ist er hierbei durch die Grundrechte sowie durch das Rechtsstaats- und das Demokratieprinzip und die hieraus folgenden Grundsätze der Bestimmtheit und Normenklarheit gebunden […]. Die Freistellung der Rechtsanwendung von gerichtlicher Kontrolle bedarf stets eines hinreichend gewichtigen, am Grundsatz eines wirksamen Rechtsschutzes [Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG] ausgerichteten Sachgrunds.“

BVerfG NVwZ 2011, 1063. Dieser liegt namentlich dann vor, wenn „die Bestimmung des Bedeutungsgehalts einer Rechtsnorm so vage oder ihre fallbezogene Anwendung so schwierig [ist], dass die gerichtliche Kontrolle wegen der hohen Komplexität oder der besonderen Dynamik der geregelten Materie an die Funktionsgrenzen der Rechtsprechung stößt. Es reicht nicht aus, dass eine rechtliche Würdigung auf der Grundlage eines komplexen Sachverhalts zu treffen ist. Hinzu kommen muss, dass die Gerichte die Aufgabe, die entscheidungsrelevanten tatsächlichen Umstände festzustellen und rechtlich zu bewerten, selbst dann nicht bewältigen können, wenn sie im gebotenen Umfang auf die Sachkunde der Verwaltung zurückgreifen oder sich auf andere Weise sachverständiger Hilfe bedienen.“BVerwG NVwZ 2014, 300 (301 f.) m.w.N.Ist hiernach ein Beurteilungsspielraum zu bejahen, so hat dies zur Konsequenz, dass es im Hinblick auf die Anwendung des betreffenden unbestimmten Rechtsbegriffs im Einzelfall letztlich mehrere rechtmäßige („richtige“) Entscheidungen geben kann. Insbesondere darf ein insoweit etwaig angerufenes Gericht nicht eine eigene Einschätzung vornehmen und diese an die Stelle der Beurteilung durch die Behörde setzen (Grundsatz der Gewaltenteilung, Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG).

Wolff in: ders/Decker, VwGO/VwVfG § 114 VwGO Rn. 66.Expertentipp

Die Bejahung eines der gerichtlichen Kontrolle entzogenen Beurteilungsspielraums der Verwaltung bedarf in der Klausur stets einer näheren Begründung. Denn die vollständige Nachprüfung behördlicher Entscheidungen durch die Gerichte ist der Grundsatz, die Zuerkennung eines der gerichtlichen Kontrolle nur in eingeschränktem Umfang nachprüfbaren Beurteilungsspielraums der Behörde hingegen die Ausnahme. Es wäre daher ein schwerer Fehler, von der bloßen Existenz eines unbestimmten Rechtsbegriffs automatisch auf einen behördlichen Beurteilungsspielraum zu schließen. Ersterer ist vielmehr lediglich eine notwendige, nicht jedoch eine hinreichende Bedingung administrativer Entscheidungsfreiheit.

Zum Ganzen: BVerfG NVwZ 2010, 435 (437); Detterbeck Allgemeines Verwaltungsrecht Rn. 361; Jestaedt in: Ehlers/Pünder, Allgemeines Verwaltungsrecht § 11 Rn. 25; Voßkuhle JuS 2008, 117 (119).Beispiel

Winzer W möchte seinen Wein unter der Bezeichnung „Qualitätswein“ vermarkten. Gem. § 19 Abs. 1 WeinG darf abgefüllter inländischer Wein allerdings nur dann als „Qualitätswein“ bezeichnet werden, wenn für ihn auf Antrag eine amtliche Prüfungsnummer zugeteilt worden ist. Deren Erteilung wiederum setzt gem. § 19 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 WeinG letztlich voraus, dass der betreffende Wein in Aussehen, Geruch und Geschmack frei von Fehlern ist. Die Entscheidung nach § 19 Abs. 1 WeinG wird gem. § 25 Abs. 1 S. 1 WeinV von der zuständigen Stelle des Landes getroffen, wobei sie diese nach Überprüfung der eingereichten Unterlagen und dem Ergebnis der Sinnenprüfung trifft, § 24 Abs. 1 S. 2 WeinV. Gem. Art. 8 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 1607/2000 a.F. setzt jeder Erzeugermitgliedstaat eine oder mehrere Kommissionen ein, die mit der Sinnenprüfung der auf seinem Hoheitsgebiet erzeugten „Qualitätsweine“ beauftragt werden. Der Antrag des W auf Erteilung einer amtlichen Prüfungsnummer für den von ihm erzeugten Wein wurde von der zuständigen Behörde mit der Begründung abgelehnt, dass die Sachverständigenkommission diesen in Aussehen, Geruch und Geschmack als nicht frei von Fehlern bewertet habe. W will dies nicht akzeptieren und trägt im späteren Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vor, dieses sei an die Kommissionsbewertung nicht gebunden, sondern müsse insoweit eine eigene Entscheidung fällen. Trifft diese Auffassung zu?

Nein. Die Beurteilung der zuständigen Behörde, ob ein Wein in Aussehen, Geruch und Geschmack frei von Fehlern ist, kann vom Gericht nur eingeschränkt überprüft werden. Zwar gebietet Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG, dass die Gerichte die Verwaltungstätigkeit in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht grundsätzlich vollständig nachprüfen. Das gilt auch im Anwendungsbereich relativ unbestimmter Gesetzestatbestände und -begriffe. Allerdings ist der Gesetzgeber dazu befugt, der Verwaltung für bestimmte Fälle einen Beurteilungsspielraum einzuräumen und damit anzuordnen, dass sich die gerichtliche Nachprüfung auf die Einhaltung der rechtlichen Grenzen dieses Spielraums zu beschränken hat. Ob das Gesetz eine solche Beurteilungsermächtigung enthält, ist durch Auslegung des jeweiligen Gesetzes zu ermitteln. Eine derartige Beurteilungsermächtigung der Verwaltung ist u.a. dann zu bejahen, wenn der zu treffenden Entscheidung in hohem Maße wertende Elemente anhaften und das Gesetz für sie deshalb ein besonderes Verwaltungsorgan für zuständig erklärt, das weisungsfrei, mit besonderer fachlicher Legitimation und in einem besonderen Verfahren entscheidet; dies zumal dann, wenn es sich um ein Kollegialorgan handelt, das mögliche Auffassungsunterschiede bereits in sich zum Ausgleich bringt und die zu treffende Entscheidung damit zugleich versachlicht. So liegt der Fall hier. Die Entscheidung, ob ein Wein die sensorischen Voraussetzungen für einen „Qualitätswein“ erfüllt, erfordert hohe Sachkunde, die nur durch fachliche Schulung sowie langjährige Erfahrung gewonnen werden kann. Deshalb kann sie regelmäßig nicht ohne Hinzuziehung von Sachverständigen getroffen werden; das gilt für die Behörde wie für ein Gericht. Auch Sachverständige können ihre Beurteilung von subjektiv-wertenden Elementen nicht völlig freihalten. Demgemäß schreibt der insoweit einschlägige Art. 8 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 1607/2000 a.F. vor, dass mit der Sinnenprüfung Kommissionen zu beauftragen sind, in denen die interessierten Parteien angemessen vertreten sein müssen. Das geltende Recht weist den Kommissionen die Entscheidung, ob der Wein hinsichtlich Aussehen (Farbe und Klarheit), Geruch und Geschmack frei von Fehlern ist, selbst zu. Die Kommissionen erstatten nicht lediglich ein Gutachten für die Entscheidung der Behörde. Auch dies ergibt sich schon aus dem Unionsrecht. Nach Art. 8 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 1607/2000 a.F. müssen die in den Mitgliedstaaten gebildeten Kommissionen mit der Sinnenprüfung „beauftragt werden“. Damit wäre es nicht vereinbar, wenn die eigentliche Prüfungsentscheidung nicht den Kommissionen, sondern der zuständigen Verwaltungsbehörde obläge. Das deutsche Weinrecht kann und muss so ausgelegt werden, dass es mit diesen unionsrechtlichen Vorgaben übereinstimmt. Zwar obliegt die Entscheidung, ob die amtliche Prüfungsnummer zugeteilt wird, der nach dem Landesrecht zuständigen Stelle (§ 25 Abs. 1 S. 1 WeinV) und damit einer Verwaltungsbehörde. Diese erlässt den Verwaltungsakt nach außen gegenüber dem Antragsteller. Sie trifft ihre Entscheidung jedoch – neben den anderen Voraussetzungen – nach dem Ergebnis der Sinnenprüfung (§ 24 Abs. 1 S. 2 WeinV). Sie ist damit insoweit an die Entscheidung der Prüfungskommission gebunden und darf dem Wein bei negativem Prüfungsergebnis die amtliche Prüfungsnummer nicht erteilen, bei positivem Prüfungsergebnis nicht mit der Begründung versagen, die sensorischen Voraussetzungen lägen nicht vor.

219

Sofern die Verwaltung ausnahmsweise über einen Beurteilungsspielraum verfügt (Rn. 218), so ist allerdings auch in diesem Fall die betreffende Behördenentscheidung nicht etwa vollständig, sondern lediglich in beschränktem Umfang der gerichtlichen Überprüfung entzogen. Ebenfalls die in Ansehung eines behördlichen Beurteilungsspielraums ergehenden administrativen Entscheidungen unterliegen nämlich insoweit der Kontrolle durch die Gerichte, als es um das Vorliegen eines Beurteilungsfehlers geht. Namentlich in Bezug auf Prüfungsentscheidungen liegt ein solcher dann vor, wenn die Prüfungsbehörden von einem unrichtigen Sachverhalt ausgehen (z.B. Missverstehen der Äußerung des Prüflings durch den Prüfer), Verfahrensfehler begehen (z.B. Teilnahme eines befangenen Prüfers an der Prüfung)

Zur diesbezüglichen Rügeobliegenheit des Prüflings siehe BVerwG NVwZ 2000, 921. bzw. das Fairnessgebot nicht wahren (z.B. unsachliche Kritik des Prüfers gegenüber dem Prüfling), anzuwendendes Recht verkennen (Rn. 220), allgemeingültige Bewertungsmaßstäbe verletzen (z.B. darf in Fachfragen eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung nicht als falsch gewertet werden) oder sich von sachfremden Erwägungen leiten lassen (z.B. Steigerung der Anforderungen an die Prüfungsleistung, weil der betreffende Beruf nach Meinung des Prüfers „überlaufen“ sei);BVerwGE 99, 74 (77); VGH Kassel LKRZ 2010, 471 (das Urteil wurde durch BVerwG NJW 2012, 2901 aus anderen Gründen aufgehoben); Ipsen Allgemeines Verwaltungsrecht Rn. 490 ff. Vgl. ferner auch Beaucamp JA 2012, 193 (197) und Eifert ZJS 2008, 336 (342), die auf Parallelen zur Ermessensfehlerlehre (Rn. 226 ff.) hinweisen: Beurteilungsausfall, -fehlgebrauch und -überschreitung. vgl. nunmehr auch § 4a Abs. 2 UmwRG a.F.Hinweis

Zusammenfassend ergibt sich somit: Innerhalb der Gruppe der unbestimmten Rechtsbegriffe ist zu unterscheiden zwischen solchen, die der Behörde einen Beurteilungsspielraum einräumen (z.B. „Gesamteindruck“ i.S.v. § 5d Abs. 4 S. 1 DRiG), und solchen, bei denen die auf ihrer Grundlage erfolgte behördliche Rechtsanwendung – ebenso wie bei sonstigen Administrativakten ohne Beurteilungsspielraum der Fall – vollumfänglich der Kontrolle durch die Gerichte unterliegt (z.B. § 35 Abs. 1 GewO bzgl. der Erfüllung des Merkmals „Unzuverlässigkeit“ durch den konkreten Gewerbetreibenden). Doch auch im erstgenannten Fall ist der behördliche Entscheidungsspielraum nicht grenzenlos, sondern existiert namentlich bzgl. des Verwaltungsverfahrens, der Beachtung allgemeingültiger Beurteilungsmaßstäbe sowie der Abwesenheit sachfremder Erwägungen (Willkürkontrolle) ein Restbereich verwaltungsgerichtlicher Kontrollkompetenz.

220

Streng zu trennen von diesem behördlichen Beurteilungsspielraum betreffend die konkrete Rechtsanwendung (Subsumtion; Rn. 219), d.h. der Frage, ob ein bestimmter Sachverhalt (z.B. Genehmigung eines weiteren Mitbewerbers zum Verkehr mit Taxen) unter das jeweilige gesetzliche Tatbestandsmerkmal (z.B. § 13 Abs. 4 S. 1 PBefG: „Funktionsfähigkeit“ des örtlichen Taxengewerbes) fällt oder nicht, ist die Auslegung (Definition) der im Gesetz enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe (z.B. Bedeutung des Begriffs „Funktionsfähigkeit“ i.S.v. § 13 Abs. 4 S. 1 PBefG; Rn. 217).

Vgl. BVerwGE 79, 208 und im Skript „Juristische Methodenlehre“ Rn. 75 ff. Diese ist gerichtlich vollständig überprüfbar. Denn die „Interpretation der generell-abstrakten Rechtsnorm und der in ihr enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe ist eine originäre Funktion der rechtsprechenden Gewalt, keine genuine Verwaltungsfunktion.“BVerfG NVwZ 2010, 435 (438) m.w.N. Auch ist das Gericht gem. § 86 Abs. 1 VwGO an die behördliche Sachverhaltsfeststellung nicht gebunden,Beaucamp JA 2002, 314 (319); Schoch Jura 2004, 612 (616, 618). darf „ein exekutivischer Eingriff aufgrund des Gesetzmäßigkeitsprinzips [doch] nur ergehen, wenn bestimmte Tatsachen diesen Eingriff zu rechtfertigen vermögen“, d.h. „die von der Behörde zu Grunde gelegten Tatsachen wirklich gegeben und nicht nur von der Behörde ‚in vertretbarer Weise‘ angenommen worden sind.“BVerfG NVwZ 2010, 435 (438).2. Ggf.: Nachschieben von Gründen

221

Sofern sich im Rahmen der Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage ergeben sollte, dass die von der Behörde zur Begründung des Verwaltungsakts nach § 39 Abs. 1 VwVfG angeführten (formellen; Rn. 207 ff.) Gründe diesen materiell-rechtlich nicht tragen (z.B. weil die Behörde die nach der objektiven Rechtslage „falsche“ Ermächtigungsgrundlage herangezogen hat), d.h. die – formell ordnungsgemäße – Begründung inhaltlich falsch ist, stellt sich die Frage, ob und inwieweit es der Behörde gestattet ist, die zum Zeitpunkt des Erlasses

„Lagen die Gründe nicht [schon] zum Zeitpunkt des Erlasses des Verwaltungsakts vor, liegt kein Nachschieben [von Gründen] vor, vielmehr ist eine Änderung der Sach- und Rechtslage gegeben“, welche „für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsakts“ grundsätzlich „unerheblich“ ist (näher Rn. 122), Wolff in: ders./Decker VwGO/VwVfG § 113 VwGO Rn. 54. des Verwaltungsakts objektiv bereits vorhandenen, behördlicherseits bislang allerdings noch nicht vorgetragenen („richtigen“) Gründe im Verwaltungsprozess nachzuschieben; ein Nachschieben von Gründen bis zum Abschluss des Widerspruchsverfahrens wirft dagegen wegen § 79 Abs. 1 Nr. 1 VwGO keine besonderen Probleme auf.Zum gesamten Folgenden siehe – mit Ausnahme des Beispiels – auch im Skript „Verwaltungsprozessrecht“ Rn. 407 ff. m.w.N.Beispiel

In dem in Rn. 208 gebildeten Beispielsfall stellt sich im verwaltungsgerichtlichen Verfahren heraus, dass die von der Polizei in der Verfügung angegebene Begründung zwar gem. § 39 Abs. 1 S. 3 VwVfG formell rechtmäßig ist, aber die Inanspruchnahme des ausgewählten Störers materiell-rechtlich nicht trägt. Daraufhin führt die Polizei vor Gericht weitere Gesichtspunkte an, welche in der Verfügung zwar nicht genannt sind, die die erfolgte Störerauswahl aber objektiv – insbesondere ohne Ermessensfehler – rechtfertigt.

222

Keine Antwort hierauf enthält § 45 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 VwVfG,

A.A. Warg Jura 2010, 819 (820) m.w.N. auch zur hier wiedergegebenen h.M. regelt diese Vorschrift doch allein die Nachholung der (formellen) Begründung i.S.v. § 39 Abs. 1 VwVfG (Rn. 276 ff.), nicht hingegen auch die im vorliegenden Zusammenhang relevante Frage der rechtlichen Zulässigkeit des Nachschiebens von denjenigen Gründen, die für den Erlass des Verwaltungsakts nach der materiell-rechtlichen Rechtslage vorliegen müssen. Die grundsätzliche Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens ergibt sich vielmehr aus § 86 Abs. 1 VwGO, wonach das Verwaltungsgericht den Sachverhalt von Amts wegen erforscht (Untersuchungsgrundsatz). Ist das Gericht mithin gehalten, alle vernünftigerweise zu Gebote stehenden Möglichkeiten einer Aufklärung des für seine Entscheidung relevanten Sachverhalts auszuschöpfen, die geeignet sein können, die für die Entscheidung erforderliche Überzeugung des Gerichts zu begründen, so schließt dies die Berücksichtigung auch von erst nachträglich – bezogen auf den Erlasszeitpunkt – zugänglich werdenden Erkenntnisquellen (nicht dagegen: nachträglich erstmals eintretende Veränderungen der Sach- oder Rechtslage; Rn. 221) wie eben die von der Behörde nachgeschobenen Gründe mit ein. Dass dies nicht nur im Hinblick auf gebundene Verwaltungsentscheidungen gilt, sondern ebenfalls für die „Ergänzung“ (grundsätzlichAusnahmsweise darf die Behörde dann „erstmals im gerichtlichen Verfahren“ eine Ermessensentscheidung treffen, wenn sich die Rechtmäßigkeit des betreffenden Verwaltungsakts nach der Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Gerichtsverhandlung bzw. Entscheidung in der Tatsacheninstanz bemisst, siehe BVerwG NVwZ 2012, 698 (699). Dies ist namentlich bei Verwaltungsakten mit Dauerwirkung der Fall, siehe Rn. 122 und OVG Lüneburg BeckRS 2015, 54315. Vgl. auch BVerwG BeckRS 2013, 56767, wonach der Austausch wesentlicher Ermessenserwägungen zulässig sein kann, soweit die Begründung eines Verwaltungsakts mit Dauerwirkung nur für die Zukunft geändert wird. nicht dagegen: „(völliges) Auswechseln der bisherigen Begründung oder eine erstmalige Begründung der Ermessensentscheidung“BT-Drucks. 13/3993 S. 13. Vgl. auch BVerwG NVwZ-RR 2010, 550 m.w.N.; OVG Bremen, BeckRS 2015, 45211.) von behördlichen Ermessenserwägungen, wird der Regelung des § 114 S. 2 VwGO entnommen. Danach kann die Verwaltungsbehörde ihre Ermessenserwägungen hinsichtlich des Verwaltungsakts auch noch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren ergänzen.Zu den Folgen für die nach §§ 154 ff. VwGO zu treffende Kostenentscheidung siehe BVerwG NVwZ-RR 2010, 550 (550 f.). „Diese prozessrechtliche Vorschrift stellt […] klar, dass ein nach materiellem Recht zulässiges Nachholen von Ermessenserwägungen nicht an prozessualen Hindernissen scheitert.“BVerwGE 141, 253 (258) m.w.N.223

Rechtliche Grenzen dieses prinzipiell mithin zulässigen Nachschiebens von Gründen ergeben sich allerdings zum einen daraus, dass sich hierdurch das Wesen des Verwaltungsakts nicht ändern darf. Denn wäre dies der Fall, so würde die Verwaltung nicht im Nachhinein die Begründung für einen bestehenden Verwaltungsakt liefern, sondern vielmehr – i.d.R. unter (konkludenter) Aufhebung des alten – einen neuen Verwaltungsakt erlassen; auch würde sich der Klagegegenstand ändern, vgl. § 91 VwGO. Eine derartige Wesensänderung liegt vor, wenn durch das Nachschieben von Gründen ein Verwaltungsakt mit gänzlich anderem Regelungsgegenstand als zuvor entsteht. Dies wiederum ist zu bejahen, wenn der Verwaltungsakt nunmehr auf einen völlig anderen Sachverhalt (z.B. wird die zunächst mit einem Verstoß gegen Sicherheitsbestimmungen begründete Unzuverlässigkeit i.S.v. § 35 Abs. 1 S. 1 GewO nachher aus einer Steuerhinterziehung hergeleitet) oder eine Rechtsgrundlage gestützt wird, die anderen Zwecken dient als die bislang angeführte (z.B. wird eine ursprünglich auf dem Aspekt der [präventiven] Gefahrenabwehr beruhende polizeiliche Beschlagnahme später unter Rückgriff auf die der [repressiven] Strafverfolgung dienende StPO gerechtfertigt).

Beruft sich dagegen die Behörde z.B. im Widerrufsbescheid zu Unrecht auf § 49 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 VwVfG und tauscht diese Rechtsgrundlage vor Gericht gegen den einschlägigen § 49 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 VwVfG aus, so liegt hierin keine Veränderung des Wesens des Widerrufsbescheids, siehe Ehlers/Schröder Jura 2010, 824 (827).Beispiel

Unter Berufung auf die ordnungsbehördliche Generalklausel des § 14 Abs. 1 OBG NRW

Dieser lautet: „Die Ordnungsbehörden können die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Falle bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung (Gefahr) abzuwehren“. hat das Ordnungsamt der nordrhein-westfälischen Gemeinde G dem Unternehmer U aufgegeben, seinen neben einem gepflasterten Bereich (Geh- und Fahrradweg) auf einem Privatgrundstück aufgestellten, öffentlich zugänglichen Sammelcontainer zu beseitigen und ihm eine weitere Aufstellung untersagt. Denn es sei festgestellt worden, dass Fahrzeuge zum Leeren des Altkleidercontainers verkehrsordnungswidrig auf dem getrennten Geh- und Fahrradweg abgestellt worden seien. Aufgrund der konkreten Verkehrssituation läge hierin eine besondere Gefährdung des Straßenverkehrs; zudem seien die Sicherheit und Leichtigkeit des Fußgänger- und Radfahrverkehrs nicht gewährleistet. Als Eigentümer des Altkleidercontainers sei U Zustandsstörer. Ihr Ermessen (§ 16 OBG NRW) habe G dahingehend ausgeübt, dass die Entfernung des Containers bereits mehrfach mündlich aufgegeben worden sei. Andere mildere, gleich geeignete Maßnahmen kämen nicht in Betracht. Vor dem Verwaltungsgericht stützt G die streitbefangene Beseitigungsverfügung nunmehr auf § 58 Abs. 2 S. 2 BauO NRW 2018Nach dieser Vorschrift haben die Bauaufsichtsbehörden in Wahrnehmung ihrer Aufgaben gem. § 58 Abs. 2 S. 1 BauO NRW 2018 „nach pflichtgemäßem Ermessen die erforderlichen Maßnahmen zu treffen“. . Mit Erfolg?Nein. Die Heranziehung von § 58 Abs. 2 S. 2 BauO NRW 2018 als Ermächtigungsgrundlage scheitert bereits daran, dass G die Beseitigungsverfügung ausdrücklich auf § 14 Abs. 1 OBG NRW gestützt hat und ein Austausch der Ermächtigungsgrundlage

Diese folgt denselben Regeln wie das Nachschieben von Gründen, siehe Rn. 123 a.E. vorliegend nicht in Betracht kommt. Zwar richtet sich die Frage, ob ein angefochtener Bescheid materiell rechtmäßig oder rechtswidrig ist, nach dem Recht, das geeignet ist, die getroffene Regelung zu rechtfertigen. Erweist diese sich aus anderen als den in dem Bescheid genannten Gründen als rechtmäßig, so ist der Verwaltungsakt aber nur dann nicht rechtswidrig im Sinne von § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO, wenn sie durch den Austausch der Begründung nicht in ihrem Wesen geändert würde. Genau dies ist hier aber der Fall. Ein Austausch der Begründung kann vorliegend nicht ohne Wesensänderung der streitbefangenen Regelung vorgenommen werden.Denn zum einen enthält der von G angeführte § 14 Abs. 1 OBG NRW andere Tatbestandsvoraussetzungen als § 58 Abs. 2 BauO NRW 2018. Während § 14 Abs. 1 OBG NRW allgemein auf das Vorliegen einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abstellt, sind gem. § 58 Abs. 2 BauO NRW 2018 die Fragen der Genehmigungsbedürftigkeit und -fähigkeit einer baulichen Anlage maßgeblich. Hierzu enthält der angefochtene Bescheid jedoch keine Ausführungen. So hat sich G mit der bauplanungsrechtlichen Situation nicht befasst, zumal hier das Ordnungsamt – und nicht die für Bauordnung zuständige Abteilung – tätig geworden ist. Zudem steht der Störerbegriff im Ordnungsrecht in Relation zur Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, während er im Bauordnungsrecht in Verbindung mit der baulichen Anlage und ihrer Baurechtswidrigkeit steht. Deshalb gilt für § 14 OBG NRW ein weitergehender Gefahrenbegriff und damit auch ein weitergehender Störerbegriff als für § 58 Abs. 2 BauO NRW 2018, obwohl auch im Rahmen dieser Bestimmung nach den allgemeinen Regeln der §§ 17 und 18 OBG NRW Verhaltens- und Zustandsstörer herangezogen werden können. Allein schon vor diesem Hintergrund kommt ein Austausch der Begründung der in Rede stehenden Beseitigungsanordnung nicht in Betracht.

Zum anderen handelt es sich sowohl bei § 14 Abs. 1 OBG NRW als auch bei § 58 Abs. 2 BauO NRW 2018 um Ermessensvorschriften. Die von G im Hinblick auf § 14 Abs. 1 OBG NRW angestellten Ermessenserwägungen können aber nicht ohne Weiteres auf eine Ermessensentscheidung im Rahmen von § 58 Abs. 2 BauO NRW 2018 übertragen werden. Beide Vorschriften haben nämlich nicht denselben Ermessensrahmen. Vielmehr unterscheiden sich die Maßstäbe für die Ermessensausübung in den Fällen des § 14 OBG NRW einerseits und in denen des § 58 Abs. 2 BauO NRW 2018 andererseits erheblich. Denn ebenfalls in diesem Zusammenhang haben sich im Rahmen von § 14 OBG NRW die sachlichen Ermessenserwägungen allgemein an der Frage einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und bei § 58 Abs. 2 BauO NRW 2018 konkret an den Fragen der Genehmigungsbedürftigkeit und -fähigkeit einer baulichen Anlage zu orientieren. Diese für eine Maßnahme nach § 58 Abs. 2 BauO NRW 2018 relevanten Aspekte hat G vorliegend weder angeführt noch sonst erkennbar in Betracht gezogen. Stattdessen hatte G hinsichtlich der streitbefangenen Beseitigungsanordnung allein die – gegebenenfalls für § 14 OBG NRW relevante – Verkehrssicherheit im Blick.

224

Zum anderen darf der Kläger durch das Nachschieben von Gründen durch die Behörde prozessual nicht in seiner Rechtsverteidigung beeinträchtigt werden.

BVerwGE 105, 55 (59) m.w.N. Auf i.d.S. nachgeschobene Gründe darf das Gericht seine Entscheidung daher nur dann stützen, wenn der Prozessbeteiligte zuvor die Gelegenheit hatte, sich zu diesen zu äußern, vgl. auch § 108 Abs. 2 VwGO und Art. 103 Abs. 1 GG zum Grundsatz des rechtlichen Gehörs.Beispiel

Nachdem Behörde B auf Antrag des Unternehmers U hin diesem gegenüber zunächst einen Subventionsbewilligungsbescheid erlassen hatte, hob sie diesen nachfolgend wieder auf, wobei sie sich ausdrücklich auf § 49 Abs. 3 VwVfG als Ermächtigungsgrundlage stützte. Die hiergegen gerichtete Anfechtungsklage des U wies das Verwaltungsgericht unter Hinweis darauf ab, dass die Aufhebung des Bewilligungsbescheids als Rücknahme gem. § 48 Abs. 1, 2 VwVfG zulässig sei, auch wenn dieser hierauf nicht gestützt worden ist. Durfte das Verwaltungsgericht dem angefochtenen Aufhebungsbescheid § 48 VwVfG als Ermächtigungsgrundlage zugrunde legen, wenn es im Vorfeld der mündlichen Verhandlung hierauf hingewiesen hatte?

Ja. Die nachträgliche Heranziehung einer anderen als der im angefochtenen Bescheid genannten Rechtsgrundlage ist nach den zur Zulässigkeit des Nachschiebens von Gründen entwickelten Grundsätzen solange zulässig und geboten, soweit der Bescheid dadurch nicht in seinem Wesen verändert und der Betroffene nicht in seiner Rechtsverteidigung beeinträchtigt wird. Diese rechtlichen Grenzen werden durch den Austausch der zunächst herangezogenen Ermächtigungsgrundlage des § 49 VwVfG durch § 48 VwVfG nicht überschritten. Denn von ihrer Zweckrichtung her, rechtmäßiges Verwaltungshandeln sicherzustellen, ähneln sich beide Vorschriften derart, dass von einer Wesensänderung nicht gesprochen werden kann – auch wenn sie im Grundsatz Ermessensvorschriften sind. Das Widerrufsermessen ist bei der Aufhebung öffentlicher Zuwendungsbescheide nämlich ebenso wie das Rücknahmeermessen intendiert. Dies resultiert aus den haushaltsrechtlichen Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit. Liegt ein vom Regelfall abweichender Sachverhalt nicht vor, so versteht sich das Ergebnis von selbst und bedarf keiner das Selbstverständliche darstellenden Begründung. Lediglich dann, wenn der Behörde außergewöhnliche Umstände bekannt geworden oder erkennbar sind, die eine andere Entscheidung möglich erscheinen lassen, sind diese in der Begründung des Bescheids zu erwägen. Auch ist nicht ersichtlich, dass der Austausch der Ermächtigungsgrundlage die Verteidigungsmöglichkeit der Klägerin beeinträchtigt hat. Vielmehr hatte das Verwaltungsgericht bereits im Vorfeld der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass eine Rücknahme auf der Grundlage von § 48 VwVfG in Betracht kommt. Damit hatte U hinreichend Gelegenheit, sich auf die mit einem etwaigen Austausch der Ermächtigungsgrundlage im Zusammenhang stehenden Fragen vorzubereiten und hierzu vorzutragen.

Expertentipp

Damit der Verwaltungsakt formell rechtmäßig ist, muss die Behörde diesen mit einer Begründung versehen, siehe § 39 Abs. 1 S. 1 VwVfG (Rn. 207 ff.). Ob diese Gründe auch inhaltlich zutreffend sind, ist insoweit allerdings ohne Belang. Denn gem. § 39 Abs. 1 S. 2 VwVfG müssen nur diejenigen Gründe mitgeteilt werden, welche die Behörde tatsächlich zu ihrer Entscheidung bewogen haben. Diese rein formelle Begründung kann gem. § 45 Abs. 1 Nr. 2 VwVfG bis zu dem in § 45 Abs. 2 VwVfG genannten Zeitpunkt noch nachgeholt werden, sog. Nachholen der Begründung (Rn. 276 ff.).

Ob die von der Behörde gem. § 39 Abs. 1 VwVfG vorgetragenen Gründe den Verwaltungsakt darüber hinaus auch objektiv rechtfertigen, ist eine Frage, die im Rahmen von dessen materieller Rechtmäßigkeit zu untersuchen ist. Ist dies nicht der Fall, so berücksichtigt das Verwaltungsgericht aufgrund von § 86 Abs. 1 S. 1 VwGO (Untersuchungsgrundsatz) gleichwohl auch solche Tatsachen, die im Zeitpunkt des Erlasses des Verwaltungsakts zwar schon vorlagen, die von der Behörde zunächst aber nicht vorgetragen wurden, sondern die sie – sofern rechtlich zulässig (keine Wesensveränderung des Verwaltungsakts und keine Beeinträchtigung des Betroffenen in seiner Rechtsverteidigung; Rn. 223 f.) – erst im Laufe des Gerichtsverfahrens nachgeschoben hat. Dies gilt nach der ausdrücklichen Regelung des § 114 S. 2 VwGO auch in Bezug auf Ermessensverwaltungsakte. Sind diese Gründe, welche den Verwaltungsakt rechtlich tragen, allerdings erst nach dessen Erlass entstanden, so können sie auch im Rahmen des Nachschiebens der Gründe grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt werden; i.d.R. können sie allenfalls den Erlass eines neuen Verwaltungsakts rechtfertigen.

„Deutlich und praktisch relevant wird diese strikte Trennung zwischen der formellen und materiellen Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsakts“, wenn dieser „mangels Begründung (§ 39 Abs. 1 VwVfG) zunächst formell rechtswidrig [ist]. Die formelle Rechtswidrigkeit kann durch § 45 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 VwVfG geheilt werden, der Verwaltungsakt wird durch das Nachschieben der Begründung formell rechtmäßig.“ Ist dieser aber „wegen Ermessensausfalls zugleich materiell rechtswidrig“, so kann dies „nicht über § 45 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 VwVfG geheilt werden. Ein Nachschieben der Ermessenserwägungen scheitert an § 114 S. 2 VwGO, weil es sich nicht um eine Ergänzung handelt. Damit ist der Verwaltungsakt zwar formell rechtmäßig, jedoch materiell rechtswidrig.“

Lindner/Jahr JuS 2013, 673 (678).II. Rechtsfolge

1. Anforderungen der konkreten Ermächtigungsgrundlage

225

Neben unbestimmten Rechtsbegriffen, welche auch auf der Rechtsfolgenseite – und nicht nur auf der Tatbestandsseite (Rn. 216 ff.) – einer Ermächtigungsgrundlage vorkommen können (so z.B. § 8 Abs. 1 PolG NRW und § 14 Abs. 1 OBG NRW, jeweils: „notwendigen Maßnahmen“),

Zutreffend Jestaedt in: Ehlers/Pünder, Allgemeines Verwaltungsrecht § 11 Rn. 24. Unbestimmte Rechtsbegriffe mit behördlichem Beurteilungsspielraum (Rn. 218) sind dagegen freilich allein auf der gesetzlichen Tatbestandsseite anzutreffend, insoweit zu Recht Maurer/Waldhoff Allgemeines Verwaltungsrecht § 7 Rn. 26. ist behördliches Ermessen dagegen ein ausschließlich rechtsfolgenbezogenes Phänomen.Zum gesamten Folgenden siehe Detterbeck Allgemeines Verwaltungsrecht Rn. 311 ff.; Erbguth/Guckelberger Allgemeines Verwaltungsrecht § 14 Rn. 36 ff.; Ipsen Allgemeines Verwaltungsrecht Rn. 511 ff.; Jestaedt in: Ehlers/Pünder, Allgemeines Verwaltungsrecht § 11 Rn. 55 ff.; Maurer/Waldhoff Allgemeines Verwaltungsrecht § 7 Rn. 1 ff.; Peine/Siegel Allgemeines Verwaltungsrecht Rn. 206 ff.; Voßkuhle/Kaufhold JuS 2016, 314 ff. sowie im Skript „Verwaltungsprozessrecht“ Rn. 429 ff., 460 ff.Expertentipp

Enthält eine Vorschrift (z.B. § 26 Abs. 1 S. 1 BBG a.F.) auf ihrer Tatbestandsseite einen unbestimmten Rechtsbegriff ohne Beurteilungsspielraum (z.B. „dienstliches Bedürfnis“) und räumt sie auf ihrer Rechtsfolgenseite der Behörde einen Ermessensspielraum ein (z.B. „kann […] versetzt werden“; sog. Koppelungsvorschrift),

Zur neben Beurteilungsspielraum und Ermessen dogmatisch eigenständigen Kategorie der planerischen Gestaltungsfreiheit bzw. des Planungsermessens (vgl. § 1 Abs. 3 BauGB, § 17 FStrG, § 8 LuftVG) und der hierzu entwickelten Abwägungsfehlerlehre (Abwägungsausfall, -defizit, -fehleinschätzung und -disproportionalität) siehe Voßkuhle JuS 2008, 117 (119). Zum Regulierungsermessen siehe BVerwG NVwZ 2014, 1034 (1035). so sind in der Fallbearbeitung beide Ebenen „sauber“ auseinanderzuhalten und grundsätzlich nach den für sie jeweils geltenden Regeln zu prüfen, d.h. das Vorliegen der im unbestimmten Rechtsbegriff ohne Beurteilungsspielraum genannten Tatbestandsvoraussetzung im Einzelfall ist „gerichtlich voll nachprüfbar, die daran anschließende Ermessensentscheidung jedoch nur auf Ermessensfehler“.BVerwGE 46, 175 (176 f.). Zu den Ausnahmen (Ermessensschwund, „Aufsaugen“ des unbestimmten Rechtsbegriffs durch das Ermessen) siehe GmS-OGB BVerwGE 39, 355, BVerwG NJW 2018, 568 (Hineinreichen des unbestimmten Rechtsbegriffs in den Ermessensbereich) sowie Maurer/Waldhoff Allgemeines Verwaltungsrecht § 7 Rn. 49 f.; Peine/Siegel Allgemeines Verwaltungsrecht Rn. 206 ff., jew. m.w.N. „Nicht anders verhält es sich, wenn eine Ermessensvorschrift auf der Tatbestandsseite unbestimmte Rechtsbegriffe mit Beurteilungsspielraum aufweist. Auch hier ist zwischen Tatbestand und Rechtsfolge zu unterscheiden, der Behörde steht also […] ein doppelter Entscheidungsspielraum zu: Zum einen bei der Beurteilung des unbestimmten Rechtsbegriffs, zum anderen bei der Ermessensausübung auf der Rechtsfolgenseite.“Detterbeck Allgemeines Verwaltungsrecht Rn. 382.a) Ggf.: Ermessen

226

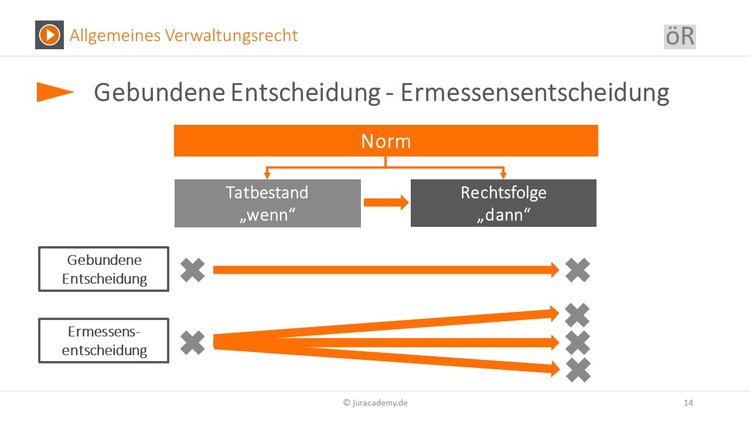

Sofern der Gesetzgeber der Verwaltung in der jeweiligen Ermächtigungsgrundlage (Rn. 123) nicht zwingend vorschreibt, welche Maßnahme sie bei Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen zu ergreifen „hat“ bzw. ergreifen „muss“ (sog. „gebundene Entscheidung“, siehe § 47 Abs. 3 VwVfG; so z.B. § 15 Abs. 2 GastG: Die Erlaubnis „ist zu widerrufen“), sondern ihr vielmehr einen gewissen Spielraum hinsichtlich der Bestimmung der Rechtsfolge im Einzelfall überlässt (Verhaltensalternativen, Ermessen; so z.B. § 15 Abs. 3 GastG: Die Erlaubnis „kann widerrufen werden“), so hat die Behörde das ihr durch eine solche Ermächtigungsnorm eingeräumte Ermessen gem. § 40 VwVfG entsprechend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten.

Zum nachfolgenden Schaubild siehe Maurer/Waldhoff Allgemeines Verwaltungsrecht § 7 Rn. 8 und vgl. im Skript „Juristische Methodenlehre“ Rn. 97.227

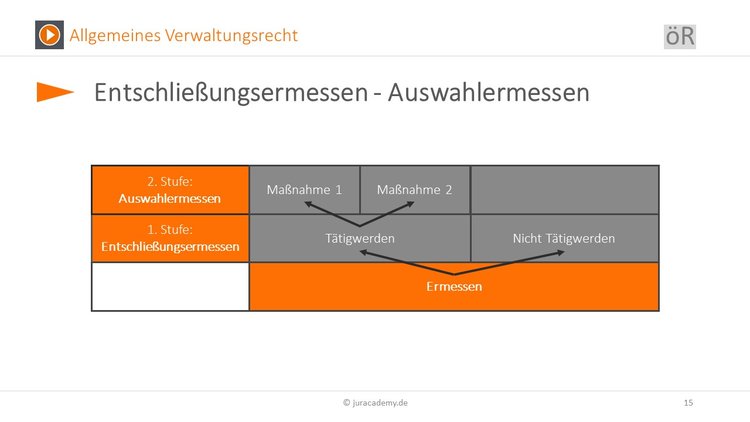

Ergibt sich aus der jeweiligen Vorschrift keine entsprechende Einschränkung, so bezieht sich das durch sie der Behörde eingeräumte Ermessen regelmäßig (so z.B. auch in § 48 Abs. 1 S. 1 VwVfG) sowohl auf die Entscheidung, „ob“ sie im konkreten Fall überhaupt tätig werden will (z.B. Entschluss der Behörde gem. § 48 Abs. 1 S. 1 VwVfG, den Verwaltungsakt zurückzunehmen; ferner: Rn. 340), als auch – falls die Behörde dieses Entschließungsermessen zugunsten eines Tätigwerdens ausübt – darauf, „wie“ die Behörde tätig werden will, d.h. welche der ihr zur Verfügung stehenden Maßnahmen sie gegenüber wem ergreift (Auswahlermessen, z.B. vollständige Rücknahme des Verwaltungsakts nach § 48 Abs. 1 S. 1 VwVfG mit Wirkung ex tunc; ferner: Rn. 352).

Demgegenüber besteht nach § 4 Abs. 2 S. 1 LSchlG („Die […] Verwaltungsbehörde hat für eine Gemeinde […] mit mehreren Apotheken anzuordnen, dass […] abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss“) kein Entschließungs-, sondern lediglich ein Auswahlermessen bzgl. der inneren Ausgestaltung der Anordnung im Einzelfall, siehe BVerwG NJW 1990, 787. Genau umgekehrt (kein Auswahl-, sondern nur Entschließungsermessen) stellte sich die Rechtslage dagegen etwa bei § 45 Abs. 1 AuslG a.F. dar („Ein Ausländer kann ausgewiesen werden […]“). Mit der Eröffnung eines derartigen Entscheidungsspielraums zugunsten der Verwaltung zielt der Gesetzgeber v.a. auf die Verwirklichung der Einzelfallgerechtigkeit ab. Die Behörde wird in die Lage versetzt, unter Beachtung von Sinn und Zweck der betreffenden gesetzlichen Regelung einerseits und der konkreten Umstände des jeweiligen Einzelfalls andererseits eine flexible Lösung zu treffen.Beispiel

C betreibt auf einem fernab jeder zusammenhängenden Bebauung gelegenen Grundstück einen ungenehmigten Campingplatz, auf dem 25 Wohnwagen aufgestellt sind. Nachdem die zuständige Bauaufsichtsbehörde B hiervon erfahren hat, verfügt sie gegenüber C, die Nutzung des keinem Bebauungsplan unterfallenden Anwesens zu Campingzwecken zu unterbinden. C meint, diese Verfügung sei rechtswidrig, weil B nicht gegenüber ihm, sondern vielmehr gegenüber den 25 namentlich bekannten Inhabern der Wohnwagen hätte vorgehen müssen.

Die von B getroffene Entscheidung, gerade C als Betreiber des Campingplatzes in Anspruch zu nehmen, ist nicht zu beanstanden. Zwar wäre es im Rahmen des insoweit bestehenden behördlichen Auswahlermessens auch in Betracht gekommen, anstelle des C die jeweiligen Inhaber der baurechtlich illegal aufgestellten und genutzten Wohnwagen und Mobilheime in den Grenzen ihrer jeweiligen Verhaltens- (§ 17 Abs. 1 OBG NRW) bzw. Zustandsverantwortlichkeit (§ 18 Abs. 1, 2 OBG NRW) einzeln heranzuziehen. Eine rechtliche Verpflichtung für B, in der letztgenannten Weise vorzugehen, besteht jedoch nicht. Denn abgesehen davon, dass ein generelles Rangverhältnis zwischen der Inanspruchnahme des Verhaltens- und des Zustandsstörers ohnehin nicht besteht – die Entschließung, wer als Pflichtiger heranzuziehen ist, ist vielmehr an den Umständen des Einzelfalls, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und auch dem Gebot effektiver und schneller Gefahrenbeseitigung auszurichten – liegt hier auch keine Situation vor, in der ausnahmsweise ein getrenntes Einschreiten gegenüber den einzelnen Nutzern geboten wäre. Von einem Zusammentreffen von bloßer Zustandsverantwortlichkeit einer Person und Zustands- und Verhaltensverantwortlichkeit einer anderen Person, in der eine Ermessensbindung dahin in Betracht kommen könnte, regelmäßig innerhalb der jeweiligen Verantwortungsbereiche diejenige Person heranzuziehen, zu Lasten derer eine zweifach bezogene Ordnungspflicht sowohl als Verhaltens- und als Zustandsstörer gegeben ist, kann hier gerade nicht gesprochen werden. Vielmehr ist C als Betreiber des Platzes nicht nur Zustandspflichtiger, sondern zugleich auch Handlungsstörer. Er ist es nämlich, der über die bloße Zurverfügungstellung des Grundstückes hinaus durch eigenes Handeln (Abschluss von Verträgen etc.) den baurechtlich illegalen Platz in seinem Bestand erhält.

228

Vorschriften, durch die der Gesetzgeber der Behörde Ermessen einräumt, sind regelmäßig daran zu erkennen, dass sie in Bezug auf die in ihnen jeweils vorgesehenen Rechtsfolgen Formulierungen wie „kann“, „darf“, „soll“, „ist ermächtigt“, „ist berechtigt“ bzw. „ist befugt“ etc. enthalten. Gelegentlich wird in einer Norm auch ausdrücklich angeordnet, dass die Behörde nach „Ermessen“ entscheidet (z.B. § 22 S. 1 VwVfG), oder es ist ihr eine solche Rechtsfolge umgekehrt erst im Wege der weiteren Auslegung zu entnehmen (so z.B. § 18 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 StrWG NRW bzgl. der über den Gemeingebrauch hinausgehende Straßen[sonder-]Nutzung). Ausnahmsweise verwendet der Gesetzgeber die o.g. Begriffe (v.a. „kann“) allerdings nicht dazu, um der Behörde Ermessen einzuräumen („Ermessens-Kann“), sondern vielmehr, um dieser eine bestimmte Befugnis zuzuweisen („Kompetenz-Kann“; vgl. Rn. 132, Rn. 288). In diesen mittels Norminterpretation abzugrenzenden Fällen erhält die Verwaltung eine bestimmte Kompetenz zugewiesen, welche bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wahrgenommen werden muss.

Beispiel

Nachdem Rechtsanwalt R zwischenzeitlich auf seine frühere Bestellung als Steuerberater verzichtet hatte, beantragt er nunmehr seine Wiederbestellung als Steuerberater bei der hierfür zuständigen Steuerberaterkammer (Körperschaft des öffentlichen Rechts, § 73 Abs. 2 S. 2 StBerG). Obwohl die Voraussetzungen des § 48 Abs. 1 Nr. 1 StBerG für eine Wiederbestellung vorliegen, lehnt die Kammer den Antrag des R unter Hinweis auf das ihr nach dieser Vorschrift zustehende Ermessen ab. R meint hingegen, dass er einen Anspruch auf Wiederbestellung habe. Hat R Recht, wenn gem. § 40 Abs. 1 S. 1 StBerG Bewerber nach bestandener Prüfung auf Antrag durch die zuständige Steuerberaterkammer als Steuerberater zu bestellen „sind“ und gem. § 48 Abs. 1 Nr. 1 StBerG ehemalige Steuerberater und Steuerbevollmächtigte bei Vorliegen der dort genannten Voraussetzungen wiederbestellt werden „können“?

Ja. Die in § 48 Abs. 1 Hs. 1 StBerG verwendete Formulierung, dass die Behörde eine bestimmte Entscheidung treffen „kann“, bedeutet zwar regelmäßig, dass sie diese Entscheidung selbst bei Vorliegen der in der Vorschrift aufgestellten Voraussetzungen nicht zwingend treffen muss, sondern dass sie einen Entscheidungsspielraum hat, den sie bei hinreichender Berücksichtigung des Zwecks, um dessen Willen ihr dieser Entscheidungsspielraum vom Gesetzgeber eingeräumt worden ist, und der äußersten Grenzen, die höherrangiges Recht einem solchen Entscheidungsspielraum setzt, nach ihrem vom Gericht nur unter den vorgenannten Gesichtspunkten überprüfbaren Ermessen dahingehend nutzen kann, die beantragte Entscheidung zu treffen oder aber eben abzulehnen. Indes ist die Annahme, dass die Behörde über einen solchen Entscheidungsspielraum verfügt, selbst bei ausdrücklicher Verwendung des Begriffes „können“ im Gesetzestext nicht zwingend. Denn mitunter bezeichnet das Wort „können“ auch lediglich eine Befugnis der Behörde, ohne sich dazu zu verhalten, ob die Behörde von dieser Befugnis bei Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen Gebrauch machen muss oder dies nach ihrem Ermessen auch unterlassen kann. Der hier in Frage stehende § 48 Abs. 1 Hs. 1 StBerG ist dahin auszulegen, dass diese Vorschrift lediglich eine solche Befugnis zum Ausdruck bringt, ohne aber zugleich der Steuerberaterkammer bei der Ausübung dieser Befugnis einen Ermessensspielraum einzuräumen. Dies ergibt sich mit Blick auf § 40 Abs. 1 S. 1 StBerG, wonach im Fall der erstmaligen Bestellung zum Steuerberater ein gebundener Rechtsanspruch des erfolgreichen Kandidaten hierauf besteht. Damit trägt der Gesetzgeber dessen Grundrecht auf Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) Rechnung. Es ist jedoch nicht erkennbar, warum im Fall einer Wiederbestellung nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 StBerG die Rechtslage anders sein sollte.

229

Doch auch wenn feststeht, dass durch die betreffende Rechtsvorschrift der Behörde Ermessen eingeräumt wird, so bedeutet dies keinesfalls, dass diese insoweit völlig frei i.S.v. „beliebig“ bzw. „willkürlich“ handeln dürfte. Vielmehr wird das behördliche Ermessen allgemein dadurch eingeschränkt, dass dessen Ausübung stets gesetzmäßig („pflichtgemäß“, insoweit rein deklaratorisch z.B. § 36 Abs. 2 VwVfG) erfolgen muss, d.h. im Zusammenhang mit der Ermessensausübung keine Rechtsfehler auftreten dürfen, vgl. § 40 VwVfG.

Hinweis

„Freies Verwaltungsermessen gibt es im Rechtsstaat nicht, die Ermessensbetätigung muss immer eine [i.S.v. § 40 VwVfG] pflichtgemäße sein“,

Schoch Jura 2004, 462 (463). Vgl. auch BVerfGE 18, 353 (363) m.w.N. siehe z.B. § 3 PolG BW, Art. 5 Abs. 1 bay. PAG, § 3 Abs. 1 PolG NRW.Auf das etwaige Vorhandensein von derartigen Ermessensfehlern beschränkt sich aus Gründen der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG) auch die gerichtliche „Überprüfung“ (keinesfalls dagegen: „Ersetzung“ des behördlichen durch gerichtseigenes Ermessen) entsprechender Behördenentscheidungen, § 114 S. 1 VwGO. Ermessensfehler i.d.S., deren Vorliegen durch eine mangelhafte formelle Begründung nach § 39 Abs. 1 VwVfG (Rn. 207 ff.) indiziert wird, sind gegeben, wenn:

Vgl. auch BVerwG ZAR 2018, 313 (316): „Die Behörde muss in dem erkennbaren Bewusstsein, dass eine Ermessensentscheidung zu treffen ist, die für und gegen [den Erlass des betreffenden Ermessens-Verwaltungsakts] streitenden Gesichtspunkte erkennen, diese sachgerecht gewichten und diese bei ihrer Entscheidung im Ergebnis frei von willkürlichen Erwägungen berücksichtigen“.• | die Behörde das von ihr auszuübende Ermessen nicht (Ermessensnichtgebrauch, -ausfall) oder nur in unzureichendem Umfang (Ermessensunterschreitung) gebraucht, siehe § 40 VwVfG: „hat […] Ermessen […] auszuüben“. Denn der Zweck der Ermessenseinräumung ist grundsätzlich nur dann erfüllt, wenn die Behörde das ihr eingeräumte Ermessen auch tatsächlich betätigt. Fälle des Ermessensnichtgebrauchs beruhen typischerweise auf einem entsprechenden Irrtum der Behörde, nämlich dass ihr entweder überhaupt kein Ermessen zustehe oder aber dieses beschränkt sei. Gründe hierfür können beispielsweise eine falsche Gesetzesauslegung, die Anwendung einer nichtigen Rechtsvorschrift, einer rechtswidrigen Verwaltungsvorschrift oder eine zu Unrecht als bindend erachtete Verwaltungspraxis sein. Ausnahmsweise unschädlich ist der Ermessensnichtgebrauch hingegen bei vom Gesetzgeber intendierten Entscheidungen (Rn. 232), sofern es sich beim konkreten Fall nicht um eine atypische Konstellation handelt. Zu hilfsweisen Ermessenserwägungen siehe Wolff in: ders./Decker VwGO/VwVfG § 114 VwGO Rn. 18 f. Denn liegt ein vom gesetzlich angenommenen Regelfall abweichender Sachverhalt nicht vor, so versteht sich das Ergebnis von selbst (z.B. Rücknahme des begünstigenden Verwaltungsakts mit Wirkung für die Vergangenheit, wenn dieser durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt worden ist, siehe § 48 Abs. 2 S. 4 VwVfG);BVerwG LKV 2017, 367 (371). |

Beispiel

Der 1948 geborene A ist in der Vergangenheit mehrfach durch alkoholbedingte Verkehrsverfehlungen in Erscheinung getreten. Nach der letzten mit einem Mofa begangenen Trunkenheitsfahrt untersagte ihm die zuständige Behörde gem. § 3 Abs. 1 S. 1 FeV das Führen von Mofas und Fahrrädern im öffentlichen Straßenverkehr. Der hiergegen von A unter Hinweis auf die beachtliche Länge der täglichen Wegstrecke zu seinem Arbeitsplatz erhobene Widerspruch wurde mit der Begründung zurückgewiesen, dass den Verwaltungsbehörden bei der Entscheidung nach § 3 Abs. 1 S. 1 FeV keinerlei Gestaltungsspielraum bleibe. Ist dies zutreffend?

Nein. Nach § 3 Abs. 1 S. 1 FeV „hat“ die Fahrerlaubnisbehörde demjenigen, der sich als ungeeignet zum Führen von Fahrzeugen (inkl. Fahrrädern) erweist, das Führen „zu untersagen, zu beschränken oder die erforderlichen Auflagen anzuordnen.“ Zwar verpflichtet diese Vorschrift die Behörde folglich dazu, gegen den ungeeigneten Fahrer einzuschreiten. Doch stellt § 3 Abs. 1 S. 1 FeV es grundsätzlich in ihr (Auswahl-)Ermessen, ob sie der Polizeigefahr durch eine Untersagung oder durch Auflagen, d.h. durch ein zeitlich, örtlich oder sachlich eingeschränktes Verbot, begegnen will. Kommen nach der Sachlage mehrere geeignete Mittel zur Gefahrenabwehr in Betracht, hat die Behörde nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz diejenige (geeignete) Maßnahme zu treffen, die den Einzelnen am wenigsten belastet. Diese Rechtslage wurde im vorliegenden Fall seitens der Behörde verkannt, die irrtümlich annahm, dass ihr bei der Entscheidung nach § 3 Abs. 1 S. 1 FeV keinerlei Gestaltungsspielraum verbleibe (Ermessensnichtgebrauch).

• | die Behörde nicht „entsprechend dem Zweck“ der das Ermessen vorsehenden Vorschrift handelt, § 40 VwVfG. Ein derartiger Ermessensfehlgebrauch (-missbrauch; Verletzung der inneren Ermessensgrenzen) ist zu bejahen, wenn die Behörde ihre Ermessensentscheidung auf unzutreffende bzw. unvollständige Tatsachen oder nach dem Sinn der Ermessensvorschrift sachfremde (z.B. persönliche oder parteipolitische) Erwägungen stützt Um einen derartigen Ermessensfehler feststellen zu können, ist zunächst die Funktion der betreffenden Ermessensnorm zu ermitteln, siehe Schoch Jura 2004, 462 (465 f.). oder eine das Ermessen bindende ständige Verwaltungspraxis im Einzelfall unter Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG nicht beachtet (Rn. 233);OVG Münster NVwZ-RR 2015, 830 (832) m.w.N. |

Beispiel

Zeitungsverleger Z beantragt bei der zuständigen Behörde B Sondernutzungserlaubnisse i.S.v. Art. 18 Abs. 1 BayStrWG (Ermessensverwaltungsakte) für das Aufstellen von insgesamt 321 Zeitungsentnahmegeräten an 123 näher bezeichneten Standorten auf öffentlichen Verkehrsflächen im Bereich der Stadt S. In diesen Entnahmegeräten beabsichtigt Z eine von ihm geplante neue Tageszeitung unentgeltlich zu verteilen. B überlegt, den Antrag des Z unter Hinweis auf die einschlägige Verwaltungsvorschrift abzulehnen, welche zwecks Bewahrung der gewachsenen Einzelhandelskultur erlassen wurde. Danach wird eine Sondernutzungserlaubnis für das Aufstellen von Zeitungsentnahmegeräten nur erteilt für den Verkauf regelmäßig herausgegebener, in der Stadt S erscheinender Tages- und Sonntagszeitungen, deren Auflage zu einem überwiegenden Teil über andere Vertriebswege außerhalb des öffentlichen Straßenraums abgesetzt wird. Wäre eine solche Entscheidung rechtmäßig?

Nein. B würde in diesem Fall ermessensfehlerhaft handeln. Denn bei der Entscheidung über den Antrag des Z nach § 18 Abs. 1 BayStrWG hat B zunächst allein Gründe des Straßenrechts, d.h. Gesichtspunkte der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und der Gemeinverträglichkeit der Nutzung, zu berücksichtigen. Darüber hinaus darf B zwar auch andere Gründe heranziehen. Dies allerdings nur insofern, als sie einen sachlichen Bezug zur Straße und zu ihrer Funktion haben. Hierzu zählen insbesondere ein einwandfreier Straßenzustand (Schutz des Straßengrundes und des Zubehörs), der Ausgleich zeitlich und örtlich gegenläufiger Interessen verschiedener Straßenanlieger und -benutzer (etwa Schutz vor Abgasen, Lärm oder sonstigen Störungen) sowie Belange des Straßen- und Stadtbildes, d.h. baugestalterische oder städtebauliche Vorstellungen mit Bezug zur Straße (Vermeidung einer sog. „Übermöblierung“ des öffentlichen Straßenraumes, Schutz eines bestimmten Straßen- oder Platzbildes und Ähnliches). In Bezug auf den Aspekt der „Bewahrung der gewachsenen Einzelhandelskultur“ ist diese Voraussetzung allerdings gerade nicht gewahrt. Diese rein wirtschaftspolitische Zielsetzung weist – ebenso wie rein subjektive oder geschäftsbezogene Merkmale – keinerlei erkennbaren Bezug zur Straßenbenutzung und zum Gemeingebrauch auf. Vielmehr ist das Sondernutzungsrecht im Grundsatz wirtschafts- und wettbewerbsneutral.

• | die Behörde die (äußeren) „gesetzlichen Grenzen des Ermessens“ überschreitet, § 40 VwVfG (Ermessenüberschreitung). Das ist dann der Fall, wenn die Behörde im konkreten Fall eine Entscheidung trifft, die in der einschlägigen Rechtsnorm abstrakt so nicht vorgesehen ist (z.B. setzt die Behörde für die Bearbeitung des Antrags auf Erlaubnis zur Ausübung des Bewachungsgewerbes nach § 34a Abs. 1 S. 1 GewO im konkreten Fall eine Gebühr i.H.v. 5250 € fest, obwohl nach der einschlägigen Tarifstelle 12.8.1 AVerwGebO NRW die Gebühr nur 250 bis 5000 € beträgt). Ferner gehören hierzu ebenfalls solche Maßnahmen, die gegen das EU-Recht, die Grundrechte, sonstiges Verfassungsrecht oder den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verstoßen (zur Ermessensreduzierung auf Null siehe Rn. 231). Kment/Vorwalter JuS 2015, 193 (199). Mitunter werden diese Fälle in einer eigenständigen vierten Gruppe von Ermessensfehlern („Verstoß gegen höherrangiges Recht“) zusammengefasst, siehe die Nachweise bei Beaucamp JA 2012, 193 (195). Aus Letzterem folgt eine Pflicht der Behörde zur Berücksichtigung einer geplanten Rechtsänderung bei der Ermessensausübung nur dann, wenn diese mit hinreichender Sicherheit zu einem bestimmten, absehbaren Zeitpunkt zu erwarten ist – was bei Gesetzesänderungen regelmäßig einen Gesetzesbeschluss des betreffenden Parlaments voraussetzt.BVerwG BeckRS 2013, 56767. |

Beispiel

In dem in Rn. 227 gebildeten Beispielsfall weist C nunmehr – sachlich zutreffend – darauf hin, dass in derselben Ortslage, in der sich sein relativ kleiner Campingplatz befindet, in jüngster Zeit noch zwei weitere, ihrerseits jeweils ebenfalls ungenehmigte Campinganlagen errichtet wurden, nämlich der nahegelegene „Winterabstellplatz“ und der Campingplatz „Auf der Insel“. Obwohl B davon Kenntnis hat, dass auf Ersterem sogar in erheblichem Umfang gewerbliche Reparaturarbeiten an Campingfahrzeugen vorgenommen werden und rund um die Campingeinrichtung „Auf der Insel“ Eindeichungsarbeiten ohne Planfeststellung stattfinden, schreitet sie gegen die Betreiber dieser Anlagen nicht ein. Vor diesem Hintergrund ist C der Meinung, dass das Vorgehen von B gerade gegenüber ihm willkürlich sei. Zu Recht?

Ja. Die gegenüber C ergangene Verfügung ist wegen Verletzung des Gleichbehandlungsgebots (Art. 3 Abs. 1 GG) ermessensfehlerhaft. Danach darf die Bauaufsichtsbehörde im Rahmen ihres Vorgehens nicht einzelne Bürger gegenüber anderen willkürlich, d.h. ohne rechtfertigenden Grund, benachteiligen. Zwar folgt aus dem Gleichbehandlungsgebot nicht, dass rechtswidrige Zustände, die bei mehreren Grundstücken vorliegen, stets „flächendeckend“ bekämpft werden müssten. Vielmehr darf die Behörde nach den konkreten Umständen auch anlassbezogen vorgehen und sich (zunächst) auf die Regelung von Einzelfällen beschränken, sofern sie hierfür sachliche Gründe

Z.B.: Vorgehen der Behörde zunächst nur in einem geeigneten „Musterfall“, um erst nach erfolgter gerichtlicher Bestätigung ihrer Rechtsauffassung weitere gleichartige Fälle aufzugreifen (BVerwG NVwZ-RR 1992, 360 m.w.N.); Einschreiten der Behörde nur gegen solche Schwarzbauten, die nach einem bestimmten Zeitpunkt errichtet oder verändert worden sind, um auf diese Weise die Verschlechterung einer vorgefundenen Situation zu verhindern („Stichtagsregelung“, OVG Münster NVwZ-RR 2016, 529 [530]). anzuführen vermag. Ein systemloses oder willkürliches Vorgehen ist ihr dagegen nicht erlaubt. Derartige sachgerechte Kriterien, die es rechtfertigen könnten, gerade gegen den von C betriebenen Campingplatz vorzugehen und zugleich von der bauaufsichtlichen Verfolgung nicht minder geltendes Recht verletzender weiterer Campingeinrichtungen in der betroffenen Ortslage abzusehen, sind hier allerdings nicht ersichtlich. Solange der massiv die gesetzlichen Regelungen über die Nutzung des Außenbereichs verletzende Auf- und Ausbau des Campingplatzes „Auf der Insel“ ohne jedes bauaufsichtliches Tätigwerden hingenommen wird, dieser formell und materiell illegale Platz sich sogar noch durch weitere illegale Eindeichungen verfestigt und B es ferner gegenüber dem „Winterabstellplatz“ einschließlich der dortigen Reparaturstelle an einer bauaufsichtlichen Überwachung völlig fehlen lässt, erscheint das Vorgehen gerade gegenüber C als augenfällig sachwidrig.Expertentipp

In der Klausur ist es vertretbar, die Verhältnismäßigkeit von Ermessensentscheidungen nicht bereits unter der Überschrift „Ermessensfehler“, sondern erst nachfolgend in einem eigenständigen Prüfungspunkt zu behandeln (siehe das Schema in Rn. 248).

Vgl. Voßkuhle JuS 2008, 117 (118).Hat die Behörde ihre Ermessensentscheidung auf mehrere Gründe gestützt, so genügt es für die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidung grundsätzlich, wenn nur einer der herangezogenen Gründe sie trägt, d.h. ermessensfehlerfrei ist – es sei denn, dass nach dem Ermessen der Behörde nur alle Gründe zusammen die Entscheidung rechtfertigen sollen.

OVG Münster NVwZ-RR 2015, 830 (832), 2017, 855 (857) m.w.N.230

Nicht um einen – der gerichtlichen Überprüfung zugänglichen – Rechts- bzw. Ermessensfehler handelt es sich demgegenüber dann, wenn die von der Behörde getroffene Ermessensentscheidung lediglich unzweckmäßig ist. Ob die Behörde von mehreren rechtlich zulässigen Entscheidungen diejenige wählt, welche auch nach außerrechtlichen Richtigkeitsmaßstäben (z.B. Wirtschaftlichkeit, Praktikabilität, Bürgernähe) vorzugswürdig erscheint, ist als Frage nach der reinen Zweckmäßigkeit (Opportunität) des Verwaltungshandelns der justiziellen Kontrolle entzogen. Die Zweckmäßigkeit eines Verwaltungsakts wird – neben dessen Rechtmäßigkeit – vielmehr im behördlichen Widerspruchsverfahren nach § 68 Abs. 1 S. 1 VwGO geprüft.

Dazu siehe im Skript „Verwaltungsprozessrecht“ Rn. 324 f., 359 m.w.N.Expertentipp

Die Berücksichtigung außerrechtlicher Zweckmäßigkeitserwägungen (vgl. § 68 Abs. 1 S. 1 VwGO) spielt im Rahmen der Klausur i.d.R. keine Rolle. Typischerweise ist dort vielmehr die Frage zu beantworten, ob die Verwaltung rechtmäßig gehandelt hat.

Voßkuhle JuS 2008, 117.231

Sollte sich im konkreten Fall herausstellen, dass von sämtlichen der nach der jeweiligen Ermessensvorschrift abstrakt in Betracht kommenden Verhaltensvarianten alle bis auf eine ermessensfehlerhaft sind (z.B. wegen Selbstbindung der Verwaltung oder europa- bzw. verfassungsrechtlicher Vorgaben inkl. des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes), so ist das Ermessen der Behörde auf diese einzig ermessensfehlerfreie, d.h. allein rechtmäßige, Entscheidung reduziert (z.B. wird die straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnis grundsätzlich nach Ermessen erteilt; in Wahlkampfzeiten muss sie jedoch an politische Parteien für Wahlplakate ergehen, vgl. Art. 21 Abs. 1 i.V.m. Art. 38 Abs. 1 GG). Im Ergebnis „muss“ die Behörde daher diese Entscheidung treffen, würde sie ansonsten doch rechtswidrig handeln (Ermessensreduzierung auf Null).

Beispiel

Der 40-jährige S leidet unter einer schweren chronischen psychischen Erkrankung. Aufgrund von Beschwerden der übrigen Mieter über das Verhalten des S kündigte Vermieter V das mit diesem seit Jahrzehnten bestehende Mietverhältnis fristlos. Nachdem der Gerichtsvollzieher die Räumung der Wohnung des S angekündigt hatte, hat dieser beim Verwaltungsgericht den Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 123 Abs. 1 S. 2 VwGO mit dem Ziel der Wiedereinweisung in die bisherige Wohnung im Fall der Obdachlosigkeit beantragt. Zur Begründung führt S an, dass er nach Auskunft seiner Ärzte auf eine räumliche Trennung von seinem gewohnten Lebensumfeld traumatisch reagieren werde, weshalb er auch in keine der ihm von der Behörde angebotenen anderweitigen Unterkünfte in 10 km Entfernung ziehen könne. Verfügt S über einen dementsprechenden Anordnungsanspruch, wenn die drohende (unfreiwillige) Obdachlosigkeit zwar eine Störung der öffentlichen Sicherheit darstellt und V Nichtstörer i.S.v. § 8 L-OBG ist, nach dem einschlägigen materiellen Recht die Verwaltungsbehörden die zur Abwehr dieser Gefahr notwendigen Maßnahmen jedoch nur treffen „können“ (und nicht „müssen“; § 11 L-OBG) und § 8 L-OBG die Inanspruchnahme des Nichtstörers ebenfalls in das Ermessen der Behörde stellt? Die Voraussetzungen des § 26 L-OBG betreffend die Sicherstellung der Wohnung sind erfüllt.

Ja. Trotz des der Behörde nach §§ 8, 11 L-OBG jeweils zustehenden Ermessens hat S einen Anspruch auf Wiedereinweisung in seine bisherige Wohnung im Fall der Obdachlosigkeit. Denn in Anbetracht des Grundrechts des S auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) ist das behördliche Ermessen vorliegend i.S.d. geltend gemachten Anspruchs auf Null reduziert. Dies ergibt sich bzgl. des der Behörde nach § 11 L-OBG zustehenden Entschließungsermessens („Ob“) daraus, dass S aufgrund seiner psychischen Erkrankung selbst nicht dazu in der Lage ist, sich rechtzeitig um eine neue Wohnung zu kümmern und eine solche auch zu finden. Ist die Behörde hiernach zum Handeln verpflichtet, so reduziert sich aufgrund der besonderen Lage des hiesigen Falls – mit einer Zwangsräumung wären gesundheitliche Risiken für S verbunden – das Auswahlermessen („Wie“) auf die Wiedereinweisung in die bisherige Wohnung im Fall der Obdachlosigkeit. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ist diese denknotwendig nur gegenüber Wohnungseigentümer V zu treffende Maßnahme allerdings zeitlich zu befristen (max. 6 Monate), da andernfalls dessen Grundrecht aus Art. 14 Abs. 1 GG übermäßig eingeschränkt würde. In dieser Zeit kann S medizinische und therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, um sich auf einen Wohnungswechsel vorzubereiten, und die Behörde ihm eine geeignete Wohnung in der Nähe zuweisen.

232

Neben der Vermeidung von Ermessensfehlern (Rn. 229) ist die behördliche Einzelfallentscheidung trotz Vorliegens einer Ermessensnorm u.U. gleichwohl auch dann auf ein bestimmtes Ergebnis vom Gesetzgeber vorprogrammiert, wenn dieser in der betreffenden Ermessensnorm zum Ausdruck bringt, dass die Behörde im Regelfall eine bestimmte Entscheidung treffen soll (z.B. soll nach § 48 Abs. 2 S. 4 VwVfG die Rücknahme des Verwaltungsakts in den Fällen des § 48 Abs. 2 S. 3 VwVfG „in der Regel“ mit Wirkung für die Vergangenheit erfolgen), sog. gelenktes bzw. „intendiertes Ermessen“

BVerwGE 72, 1 (6). – was ggf. erst infolge weiterer Auslegung zu ermitteln sein kann (so ist z.B. wegen Art. 14 Abs. 1 GG das „können“ in § 35 Abs. 2 BauGB als „müssen“ auszulegenVgl. BVerwGE 18, 247 (250). Weitere derartige Fallgruppen bei Schoch Jura 2010, 358 (360 f.).).„Im Unterschied zur Ermessensreduzierung auf Null, die auf besondere Umstände des Einzelfalls zurückgeht […], gilt die Vorsteuerung des Ermessens durch die Intention des Gesetzgebers […] für alle typischen Fälle […]“, siehe Beaucamp JA 2006, 74 (76). Für eine von der legislativen Intention abweichende Ermessensentscheidung der Behörde bleibt dann nur insoweit Raum, als im Einzelfall besondere Umstände vorliegen. Folgt die Behörde in ihrer Entscheidung der für die typische Fallkonstellation vom Gesetzgeber Vorgesehenen, so bedarf es hierfür nach der RechtsprechungBVerwGE 72, 1 (6); 105, 55 (57 f.). keiner spezifischen Ermessensabwägung – und damit auch keiner näheren Begründung nach § 39 Abs. 1 VwVfG mehr (siehe das Beispiel in Rn. 209).Hinweis

„Soll“ bedeutet im Regelfall, d.h. wenn keine atypische Situation vorliegt, „muss“.

Vgl. OVG Lüneburg NVwZ-RR 2014, 300 (301).233

Schließlich kann sich eine Einschränkung des der Behörde

Nach h.M. ist im vorliegenden Zusammenhang auf diese – und nicht ihren Rechtsträger, aber auch nicht auf die eine einzelne funktionale Behördeneinheit (z.B. Abteilung) oder gar einen einzelnen Sachbearbeiter – abzustellen, siehe Kluckert JuS 2019, 536 (537 f.) m.w.N. auch zur a.A. gesetzlich eingeräumten Ermessens auch daraus ergeben, dass diese auf eine bestimmte Art von Sachverhalt stets eine ganz bestimmte Rechtsfolge aus dem Kreis der ihr nach dem Gesetz abstrakt zur Verfügung stehenden Vielzahl unterschiedlicher Handlungsmöglichkeiten angewendet hat. Von dieser bisher geübten Praxis der Ermessensausübung, die beim Einzelnen einen gewissen Vertrauenstatbestand schafft, darf die Behörde aufgrund des in Art. 3 Abs. 1 GG verankerten Gleichbehandlungsgebots dann auch in vergleichbaren weiteren Fällen ohne sachlichen Grund nicht mehr abweichen, sog. Selbstbindung der Verwaltung.Schlichtes behördliches Unterlassen (z.B. Nichteinschreiten gegenüber einem Schwarzbau; passive Duldung) bewirkt hingegen noch keinen Vertrauensschutz (vgl. das Beispiel in Rn. 43). Entsprechendes gilt hinsichtlich der freiwilligen – auch längerfristigen – Förderung im Subventionsrecht, sofern keine besonderen Umstände vorliegen, siehe Schoch Jura 2004, 462 (465) m.w.N. und vgl. Rn. 236. Voraussetzung hierbei ist allerdings, dass die bisherige Verwaltungspraxis rechtmäßig war – Art. 3 Abs. 1 GG gewährt keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im UnrechtDie Formel „keine Gleichheit im Unrecht“ geht zurück auf Dürig in: Maunz/Dürig, GG Art. 3 Rn. 179. Siehe auch Wienbracke Einführung in die Grundrechte Rn. 538 m.w.N. bzw. auf FehlerwiederholungDazu: Kluckert JuS 2019, 536 (539) m.w.N. – und von ihr in der Zukunft nicht allgemein zugunsten einer neuen Ermessenshandhabung abgewichen werden soll (Rn. 236).Beispiel

Gem. § 12 Abs. 4 S. 2 Nr. 3 lit. a) WPflG a.F. soll ein Wehrpflichtiger regelmäßig dann vom Wehrdienst zurückgestellt werden, wenn die Einberufung einen „bereits weitgehend geförderten Ausbildungsabschnitt“ unterbrechen würde. Einer norminterpretierenden Verwaltungsvorschrift des Bundesverteidigungsministers zufolge sei diese Voraussetzung bei Ingenieurstudenten bereits von Beginn der Ausbildung an gegeben. Entsprechend dieser Vorschrift verfährt auch das für Ingenieurstudent I zuständige Kreiswehrersatzamt K in ständiger Verwaltungspraxis. Als der im ersten Semester befindliche I unter Berufung auf diese Praxis bei K einen Antrag auf Zurückstellung vom Wehrdienst stellt, wird dieser mit der Begründung abgelehnt, dass sich I im ersten Semester befinde und damit noch kein „weitgehend geförderter Ausbildungsabschnitt“ i.S.v. § 12 Abs. 4 S. 2 Nr. 3 lit. a) WPflG a.F. vorliege. Hiergegen wendet sich I unter Hinweis auf die abweichende Verwaltungspraxis von K in anderen Fällen. Mit Erfolg?

Nein, denn gem. Art. 20 Abs. 3 GG ist die Verwaltung an Gesetz und Recht gebunden. Die im Gesetz (§ 12 Abs. 4 S. 2 Nr. 3 lit. a) WPflG a.F.) für eine Zurückstellung vom Wehrdienst genannten Voraussetzungen („weitgehend geförderter Ausbildungsabschnitt“) liegen in Bezug auf I, der sich noch im ersten Semester befindet, nicht vor. Auf die abweichende Verwaltungspraxis i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GG vermag sich I nicht mit Erfolg berufen, da diese im Widerspruch zum Gesetz steht. Wegen dessen Vorrangs genießt der Bürger keinen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, d.h. er hat kein Recht auf Fehlerwiederholung.

234

Der Grund für das Vorhandensein einer im vorstehenden Sinn gleichförmigen Verwaltungspraxis besteht nicht selten darin, dass eine übergeordnete (vorgesetzte) Behörde gegenüber den im Außenverhältnis zum Bürger regelmäßig zuständigen unteren bzw. nachgeordneten Behörden (Rn. 144) allgemeine Vorschriften dahingehend macht, wie, d.h. anhand welcher Kriterien, diese das ihnen vom Gesetzgeber eingeräumte Ermessen im Einzelfall auszuüben haben, sog. ermessenslenkende Verwaltungsvorschriften. Hierdurch soll eine einheitliche und gleichmäßige Ermessenshandhabung durch die Verwaltung sichergestellt werden (z.B. Anweisung des Regierungspräsidenten an die Landratsämter seines Bezirks zu § 65 Abs. 1 S. 1 LBO BW, den in ihrem Ermessen stehenden Abbruch aller im Außenbereich illegal errichteter Wochenendhäuser zu verfügen); sie vermitteln Rechtssicherheit und wirken gleichheitswidrigem Verwaltungshandeln entgegen. Kommt es infolge der ständigen Anwendung einer solchen insbesondere auf den Gebieten des Ausländer-, Steuer-, Straßen-, Subventions- und Umweltrechts existierenden Verwaltungsvorschrift zu einer entsprechenden Verwaltungspraxis, so erlangt die an sich zwar nur innerhalb der Verwaltung wirkende ermessenslenkende Verwaltungsvorschrift über die in Übereinstimmung mit ihr nach außen hin geübte Verwaltungspraxis i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GG mittelbar ebenfalls Wirkung im Verhältnis zum Bürger. Das gilt freilich nicht nur zu dessen Gunsten (Anspruch auf Gleichbehandlung), sondern auch zu dessen Lasten: „Versagt eine Behörde in Anwendung der einschlägigen Richtlinien unter bestimmten Voraussetzungen regelmäßig die Gewährung einer Zuwendung, so verletzt sie das Gleichbehandlungsgebot in seiner objektiv-rechtlichen Funktion […], wenn sie sich im Einzelfall über diese Praxis hinwegsetzt und trotz Fehlens der ansonsten geforderten Voraussetzungen die Leistung gewährt. In einem solchen Fall ist die Entscheidung wegen Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 GG rechtswidrig.“

BVerwG NVwZ 2003, 1384 m.w.N.235

Sofern eine derartige Verwaltungsvorschrift erst seit kurzer Zeit existiert und sich daher auf ihrer Grundlage noch keine ständige Verwaltungspraxis hat bilden können, ist die Behörde gleichwohl verpflichtet, auch den von ihr zu entscheidenden „ersten Fall“ in Übereinstimmung mit dieser bislang noch nicht angewandten ermessenslenkenden Verwaltungsvorschrift zu entscheiden. Denn andernfalls würde eine gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßende Ungleichbehandlung im Verhältnis zu den zukünftig zu erwartenden Fällen stattfinden (Verwaltungsvorschrift als Indiz für zukünftiges Verwaltungshandeln), sog. antizipierte Verwaltungspraxis.

Zurückhaltend Ebeling/Tellenbröker JuS 2014, 217 (220). Kritisch Erichsen/Klüsche Jura 2000, 540 (546).236